2023-09-08 艺术资讯

对于某个地方的固有印象,更多是拜并未身处其间前的知识所赐。就像景德镇,在我之前的印象中,它似乎总是停留在被烧瓷的柴火烟雾所笼罩的古旧场景之中,而当我真正置身于陶溪川美术馆所在的陶溪川文化创意园中时,伴着时断时续的南方细雨,一座座由旧厂房改造而成的美术馆、展览空间、工作室、咖啡厅和商店等等,却已很难从外观上分辨出这里与798等一线城市中艺术区的区别。

陶溪川美术馆外景

近年来,在远离所谓文化中心区域的二三四线城市做艺术园区和美术馆,似乎已成为一种潮流。但就在很多人做出我国美术馆的春天已经来临的乐观推断的同时,也有反对的声音认为:中国的美术馆发展仍是‘粗放式’的数量增长,质量却参差不齐。并且,相对于我国的人口数量,美术馆数量仍然‘相对缺乏’。而如何做出具有自身特色,同时又不囿于地方视野的展览项目,也是很多地方美术馆所共同面对的问题的之一。

托比恩·卡瓦斯博 个展现场 2023 ©️ 陶溪川美术馆 摄影:潘宇驰

作为一家在2015年正式对外开放美术馆,虽然曾举办过如第17届威尼斯国际建筑双年展中国国家馆回归展等泛当代视角的大型展览,但作为中国瓷都的重要文化机构之一,陶瓷始终还是陶溪川美术馆无法绕开的主题之一,也是其用来建立自身品牌价值的特色名片。

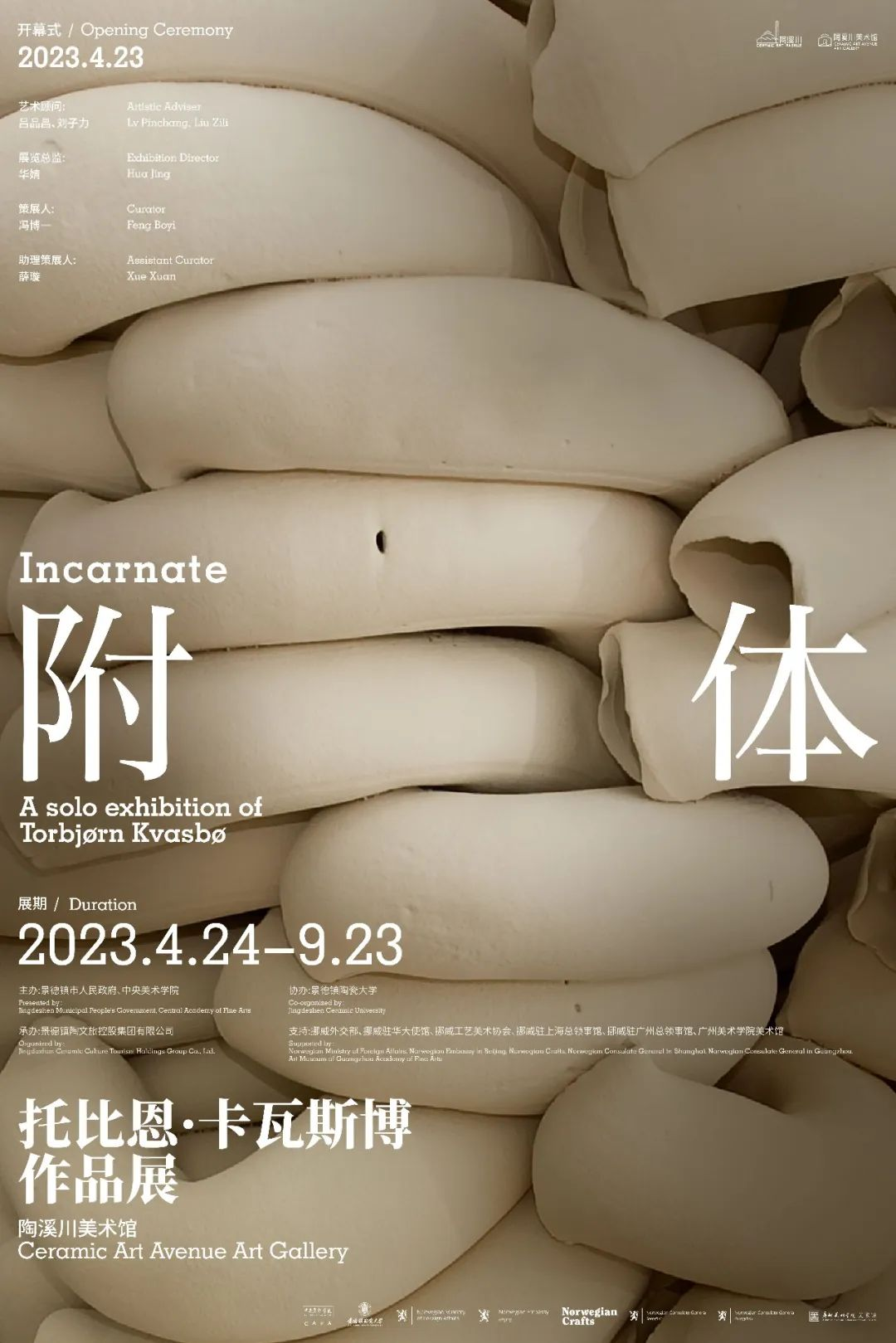

几天前(2023年4月23日),由景德镇市人民政府、中央美术学院主办,景德镇陶文旅集团承办的附体—托比恩·卡瓦斯博作品展,在陶溪川美术馆正式启幕。身为50后的托比恩·卡瓦斯博(Torbjørn Kvasbø),身材消瘦而结实,眼神深邃,面容沧桑,虽然话不多,做事却极其专注,在工作中,大家都亲切地称呼他老托或托爷。

托比恩用废弃老瓷厂的盘子创作装置碟落·铺陈,摄影:tong ©️陶溪川美术馆

在这次展览的策展人、也是老托多年好友的冯博一眼中,托比恩·卡瓦斯博的创作并非是某种理性知识或观念沉淀的结果,而更像是来自艺术家本体内不可遏制的表达的自然呈现,只是在这种充满感性与自由色彩的表达中,维京人特有的坚韧与含蓄,又让陶瓷本身显现出某种不可预测的神秘性与沉默的能量感。

托比恩·卡瓦斯博 碟落·铺陈 2023 ©️ 陶溪川美术馆 摄影:谭红宇

在以《拖来拖去的肉身》为题的文章中,冯博一也写到自己对于老托和他创作的感觉——他每一次沉默都是一种隐蔽空间的闪烁,令我记忆深刻。……他不仅把陶瓷转换为一种抽象的视觉形象,而是将对自然、生命的感受沉淀为陶瓷的底色,赋予其一种艺术的物质性和视觉上的朴素而直接的力量,超然物外地透过时光的浮尘去发现、思考我们习以为常的生存境遇。

托比恩·卡瓦斯博 碟落·铺陈-局部 2023 ©️ 陶溪川美术馆 摄影:谭红宇

在筹备本次展览之前,托比恩·卡瓦斯博于今年2月25日在陶溪川艺术中心的国际工作室进行为期2个月的驻地创作,新创作的作品采用了具有景德镇特色的高白泥、影青釉和郎红釉。艺术家试图通过使用这些在地性的材料让自己的作品与这座城市建立连接,让蕴含中国文化的材料在作品中延展。大型装置瓶蔟·力丛和碟落·铺陈分别使用了4500余个景德镇本地陶瓷厂生产的瓷瓶、瓷罐以及13500余个瓷盘,在陶溪川美术馆内进行为期半个多月的创作。艺术家希望以这种形式,唤起人们对景德镇这座城市传统制瓷行业现状的思考,以另一种方式探讨这些工业化生产的陶瓷产品的可能性,使其在不同的语境下焕发新生。

托比恩在陶溪川驻场创作-摄影:潘宇驰 ©️ 陶溪川美术馆

虽然托比恩本人并不十分强调理性的知识和观念对于作品的重要性,但作为一次有明确主题的展览,对于展览概念的理性阐释与艺术家创作线索的文本化分析等等,却也是无法被绕开的一个重要环节。而在被知识所环绕的附体展览中,我们又是否能从中获取到某些具有启发性信息?或碰到与我们的知识储备完全相悖的错误论点呢?以下就让我们一起来看看老托本人、策展人和到场的嘉宾们(学者、批评家和艺术家们)怎么说?

冯博一

策展人

在我看来,托比恩·卡瓦斯博的作品更多地是针对物质与能量,而构成了一种丈量人与陶瓷的艺术尺度,即关注陶瓷媒介的纯粹性、具体性,审视现代化过程中所导致的人与物、人与自然等生态系统处境的相关性,以及区域文化的传承和可持续性发展等问题。当物质能量艺术地转化成为超越于物质之上的存在,便成为时代精神的当代性表达和演绎。

装置作品瓶蔟·力丛 摄影:谭红宇 ©️ 陶溪川美术馆

所谓附体指涉的是一个人的身体,除了本身的灵魂以外,还被灵魂体所依附和占据的含意,在本质上都是自我心灵造作的幻象,具有把控自我行为应属的虚妄与影响。托比恩·卡瓦斯博之外的附体就是他艺术的魔法,或作为一种艺术的灵魂附着、栖身于他肉身之上的平衡。

装置作品瓶蔟·力丛 局部 摄影:谭红宇 ©️ 陶溪川美术馆

他的作品以诗的力量创造了一个想象的世界,并将生命的躯体和陶土的粘性聚合在一起,抽离出当代人的困惑和不安。其中最重要的成分是抽象的感觉和形态,那是透过陶瓷而又不局限于陶瓷的形而上的轮廓,而对陶瓷的辨识、拿捏及扭曲,却源自于他对生命本身的体悟,已经成为记录他生命的不断延伸,既给人肃穆之感,又需要凝视地深思。

安田猛

英国日侨、陶艺家

其实所有的艺术都是互通的,就像有些人能够通过演奏赋予钢琴生命,而有些人则只会在琴键上乱敲一气,这就是没有生命力的钢琴。同样,有些人只会用笔在纸上乱画着没有任何生命力的图像,而有些人却能够用最简单的工具来传达出美丽的色彩。作为托比恩的朋友和曾经的老师,我觉得对于创作来说,最重要的是每件作品都必须具有旺盛的生命力,而纯粹的技巧展示是没有太大意义的。

展览现场-法国巴黎塞维斯国家陶瓷博物馆

托比恩创作中的生命力是透过非常简洁的方式表达出来的。他的很多展览都是非常简单,但又非常纯粹的。他的艺术思想也是非常简洁的,其中又包含着谦虚、谨慎等不同的气质,没有任何的奢侈表现,但是却充分地反映了他在艺术创作中所体验到的自由之感。

吕品昌

景德镇陶瓷大学副校长(主持工作)

江西省美术家协会主席

我们中国古代有一句话叫观物取象,应物象形,实际上托比恩的很多作品,如草垛子、木垛子以及栅栏等等,这些管状体的产生,我认为都是源于他的生活环境中那些熟悉的物体的。但他的创作又不是简单模仿自然环境的直观表达,而是用完全手工的方式去营造他所理解的艺术世界。

力之丛——托比恩·卡瓦斯博的陶瓷艺术-图片由中央美术学院提供

托比恩在中央美院的展览叫力之丛,这次展览名字叫附体,我觉得很有意思。其实这两个题目我感觉区别不大,都是一种力量、一种内在精神、一种生命力的象征。附体表达了一个艺术家倾注了全部的生命和心血在泥土之上,它是一种人生命和精神力的外在物质呈现。

刘建华

艺术家

我很喜欢本次展览中托比恩创作的一系列试错的作品,在这些作品中我看到一位艺术家是如何用错误来挑战自己习惯的形式语言,并从中找到可能的变化的。我理解在托比恩的创作中,他所追求的可能并不是某种形式上的完整性,而是更多地在探索一种对撞与冲突性,这其中包括文化上的对撞或陌生的材料与他所熟悉的材料之间所产生出的一种矛盾性。

托比恩·卡瓦斯博 白色堆-H80xD50cm-陶土-2012 ©️ 艺术家

从这种探寻和实验中,我也能感受得到艺术家在创作时的纯粹状态,就是在面对自己热爱的材料和媒介时,会自动地剔除掉很多束缚你的旧有观念和规则束缚,从而将媒介与自身的感觉完全融合成一种新的创作方式与可能性。

王凯梅

独立策展人、评论家

第一次看到附体这个名字,作为一名艺术评论人,我马上会有一种拟人化的画面想象——‘附体’是灵魂出窍吗?

托比恩·卡瓦斯博 堆(赤土)2015 ©️ 艺术家

在托比恩的作品中,我能看到北欧人共有的一种性格特征,就是倾向于用纯手工来设计并完成自己所热爱的工作,这是他们内心深处,甚至是民族传统中非常重要的一点。或者说北欧人的身体劳动和他们的思想间具有非常强的关联性。

托比恩·卡瓦斯博 瓶簇·力丛(局部) 2023 ©️ 陶溪川美术馆 摄影:FBY

另外就是托比恩的野心和谦逊,我认为这也是非常典型的北欧人性格的体现,一方面他有很大的艺术野心,同时又具有非常谦逊的态度,这使得他的艺术可以非常自由地表达自己的内心,非常的真诚。在我看来托比恩的作品都是跟身体相关的,具有强烈的呼吸感和聚合感。

刘礼宾

中央美术学院艺术管理与教育学教授

我认为托比恩的创作也连带出批评界一个具有共性的问题,就是所谓的艺术形式(包括媒介材料和创作手法等)和理论上多元化的当代艺术表达间的隔阂,这个问题很尖锐。

托比恩·卡瓦斯博 管状雕塑(赤土,垂直) 2017 ©️ 艺术家

从古代一直发展至今,我们已经具备近乎完美的陶瓷制作技艺,但在当代艺术的实践与观念不断拓展其边界的今天,如何激活传统的手工技艺与当代艺术之间的精神共振,或者说如何在传统的手工形式中体现出当代的社会性问题与整体的精神性等?而我认为托比恩创作中的行动感和很强的身体的介入性,可以作为回答这个问题的有效方式之一,这对于中国当代艺术家的创作也是具有启发性的。

托比恩·卡瓦斯博

艺术家,联合国教科文组织国际陶艺学会主席

我本身不是艺术理论家或策展人,作为艺术家我可能无法回答我为什么会去做这些作品,而只能告诉大家我是如何去做的。

托比恩·卡瓦斯博 青蓝色堆-H80cm*D50cm-陶土-2012 ©️ 艺术家

我个人认为粘土或陶瓷本身并不是一个媒介,它更像是一种工具,而我自己才是艺术的媒介。对我来说,创作更像是一个交流的过程,是以一种最简单的方式来表达自己。

托比恩与美术馆工作人员在讨论布展方案-摄影:潘宇驰 ©️ 陶溪川美术馆

粘土就是我的表达,它比语言文字更好地呈现了我的思想。就像管道这一简单的形态,它存在于我们每个人的身体内,从出生到老去,我们都依赖于身体的管道来输送能量。这是一个基本的传输通道,满足了生命所需的能量供应。这种最朴素的表达方式足以让人产生共鸣。我每天做的,就是努力让我的语言变得更加简单,以实现没有任何隔阂的交流状态。

托比恩与美术馆工作人员在讨论布展方案-摄影:谭红宇©️ 陶溪川美术馆