2024-01-30 艺术教育

近年来,艺术电影运用新的创作思维和营销方式,在实现创作者理念、开拓创作艺术空间的同时,提高主流观众的认可度。 其中,有的做法赢得了大家的认可,有的则引起了观众的争议。 但无论是好评还是抱怨,都为业界提供了一次难得的机会,重新思考艺术电影的基调,进一步审视其作者诉求和审美创作,开拓其创作空间和市场潜力。

只有贴近现实的独特思维才能引起共鸣

2014年,《白日焰火》从柏林电影节归来,获得商业影院票房过亿元。 这极大提振了艺术电影创作者的信心,国内艺术电影的创作生态和市场格局开始出现。 变化发生了。 许多作品面对复杂的现实,追求艺术创作的同时,加强与普通观众的对话与交流,在坚持个性表达与传播主流价值观之间找到平衡。 尤其是《百鸟朝凤》、《山河老友》等佳作,实现了创作理念与观众期待的统一,不仅引起舆论持续热议,也扭转了局面。弥补艺术片的市场劣势,帮助更多新作品进入商业市场。 影院线为实现差异化消费、聚焦观影奠定了基础。

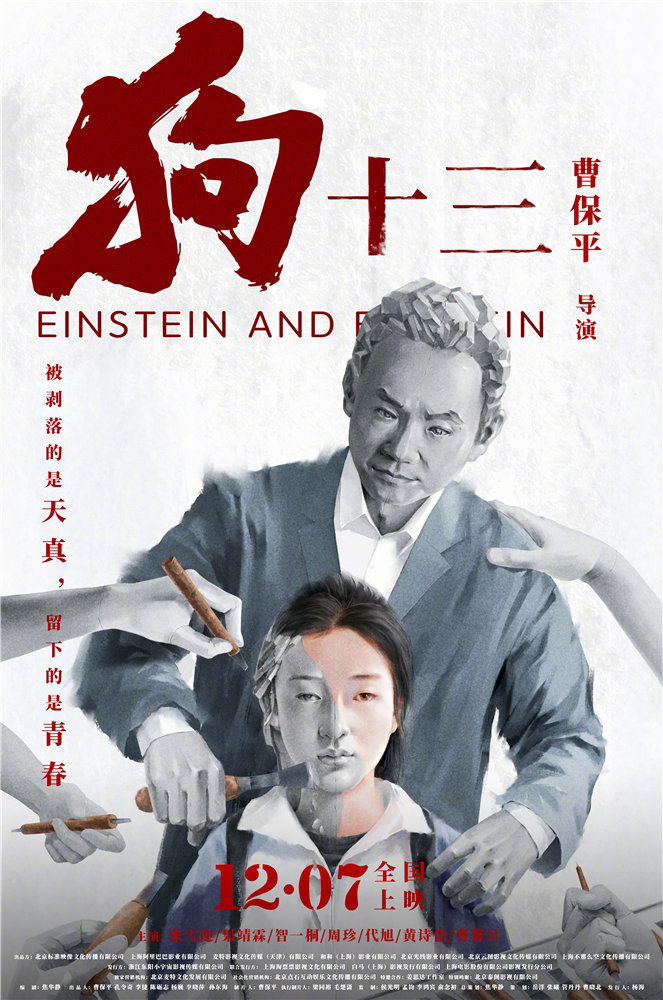

这种变化首先体现在叙事主题上。 创作者扎根现实生活,表达对经济发展、社会变迁、文化传承的清晰理解和独特思考。 比如,《少年巴比伦》、《暴风雪来了》、《地久天长》,无一例外地追溯了国企改革的历史进程,通过小人物的生活经历和大人物的生活经历,描绘了工人阶级的精神成长。普通家庭的悲欢离合。 《鸟儿望凤凰》《心的迷宫》《一把勺子》用悬疑、荒诞等手法表现日常生活场景,同时揭示了他们对传统传统传承的深刻思考。乡村文化价值观。 《山河故人》《江湖儿女》《未走的路》《阳台上》聚焦时代潮流下个体生活的困惑,揭示中国转型的精神轨迹现代人复杂的情感逻辑背后。 《暗处有什么》《十三》《春天》突破青春题材商业片的叙事难点,从女性成长的微妙之处出发,续写充满生命力的青春镜子。 这些作品敏锐捕捉和深入探讨社会热点话题,试图从以人民为中心的立场与观众特别是年轻人进行互动。 这些努力能够有效提升艺术电影的精神高度和思想深度,引起更多观众的情感共鸣,从而产生更加深远的社会影响。

只有符合审美期待的探索才能获得观众的认可。

艺术电影的突破性创新还体现在电影语言的实验性尝试上。 一旦创作者探索电影世界艺术版图的冒险成功,他们的经验就可以延伸到主流商业电影创作中,推动电影创作整体艺术水平的提升。

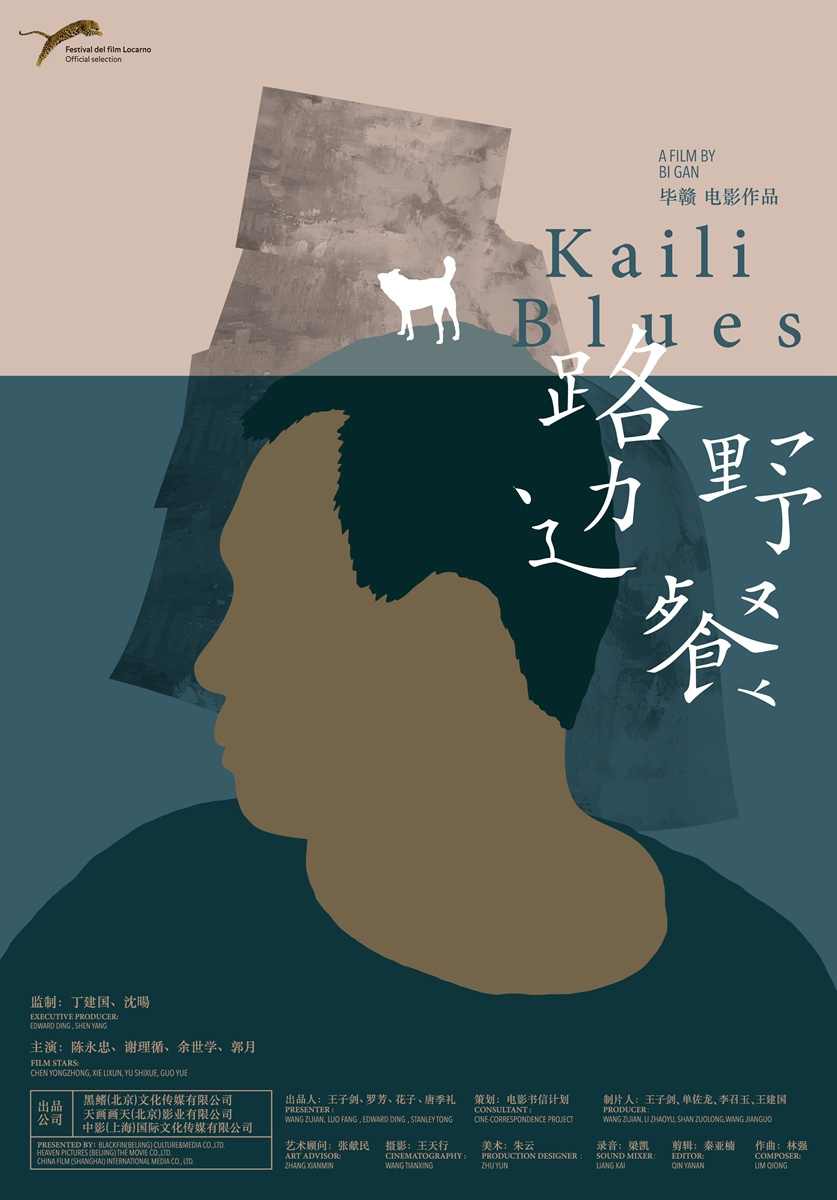

近年来,艺术电影领域涌现出一批大胆、前卫、特色鲜明的佳作,开创了中国电影美学的新范式。 《我不是潘金莲》中圆形镜头的运用,为观众提供了观察社会现实的新角度。 《路边野餐》用42分钟的长镜头对电影《时间》进行了拆解和重组,构建了复杂多维的时空关系,体现了现实与现实之间的怀旧之情。 《杀一只羊》和《山河老友》都通过画面比例的变化强调时空的交汇和作者的超验体验。 其中,《山河故人》用三个画面对应三个故事,切出三个时间坐标,以充满张力的形式美学表达了跨越时空的怀旧、审视和想象的中国情感。

《山河老友》剧照、资料图片

在电影产业持续健康发展的有利趋势下,一批有学术背景的青年电影人积极投身艺术电影创作。 这些电影新势力敏锐地把握当下主流观影群体的喜好,积极借鉴商业片的市场运作经验,与犯罪悬疑类型跨界联姻,打造了《沉默》、《太阳的心》 、《追击者》和《暴风雪》等电影,如《来临》、《心的迷宫》、《风中雨做的云》等。 这些作品不仅情节扣人心弦、悬念丛生,对主流观影群体具有强大吸引力,而且以缜密的逻辑营造出叙事迷宫,引发社会热议。 他们还用新颖的艺术语言解构传统秩序、构建新的文化关系,为艺术电影提供了基础。 跨界尝试提供了有益的经验。

以艺术之名营销才能实现价值和意义

目前,大多数艺术电影的放映仍然走主流商业影院的道路。 虽然偶有“爆款”,但总体市场份额较小,部分优质作品无法取得与其艺术水准相称的票房成绩。 艺术电影要吸引观众,通过欣赏和诠释来充分释放其文化价值,必须依靠营销和宣传的力量。

近年来,整合媒体成为大多数国产艺术电影撬动市场的捷径。 从2011年《钢琴》的主演、投资人秦海璐发博抱怨影片市场表现不佳,到2017年导演王小帅因《入侵者》票房失利而表态“请支持我”。 2015年至2016年,2006年《百鸟朝凤》自愿发行人方力在微博直播中跪地哭泣,恳求片场经理支持该电影。 艺术电影的整合媒体营销大多停留在影片上映后相关人士出面呼吁影院排片的层面。 不可否认,这种营销方式增加了影片的话题性。 然而,公众关注的焦点却严重错位。 对这种炒作营销方式的批评已经盖过了对影片本身的讨论,实在是本末倒置。 业内人士认识到,“个人发声、支持排片、引起公众关注”的模式并非长久之计。 也有一些艺术片直接套用商业片的营销模式,但效果并不适合当地环境。 比如《宝贝》就用传统上被认为与艺术片绝缘的“流量明星”作为主角扮丑。 作为重要的“卖点”,影片上映首日就获得了23%的超高排名。 然而,美好的时光并没有持续多久。 作品牺牲了自身的艺术属性,屈服于市场偏好,遭到观众的反感和业界的抱怨。 它失去了声誉和票房。 无独有偶,2018年12月31日晚上映的《地球最后的夜晚》,打造了“吻别跨年”的噱头,在抖音和微博上收获了一批粉丝,首播收入9900万元——当日预售票房。 然而,当观众怀着对《零点之吻》的甜蜜期待走进电影院时,却发现这是一部默默无闻、越看越无趣的电影。 片方很快就为营销方式失当付出了代价,第二天票房就大幅下滑。 可见,营销手段不当不仅无法挖掘文艺片的市场潜力,还会导致作品失去口碑、失去人心。

因此,要在保护艺术电影文化特色的基础上挖掘艺术电影的市场潜力,必须内外兼修、自上而下共同努力。 一是从顶层设计出发,加大政策支持力度,创新发行方式和放映机制,采用平台发行、联合发行、单线发行等手段,打造以艺术院线连锁、网络付费为特色的艺术电影放映体系。 ——需求平台。 。 对此,中国艺术电影放映联盟近年来推广海外获奖影片《三块广告牌》和《罗马》的经验值得借鉴。 二是利用电影节的舞台,从选片、展映、版权交易、获奖影片国际推广、国内展映等方面,助力艺术电影佳作的创作和传播。 同时,我们将学习全球电影体系发行放映的新经验,结合中国国情,尽力缩短全球首映与国内放映的时间差,为“热销”创造可能。国内外艺术电影的“代表作”。 三是运用“互联网+”新思维和大数据、云计算等新技术手段,激活艺术电影营销思维,创新营销方式,融合新媒体、社交平台、互联网,从电影定位和目标群体细分。 众筹平台、在线票务等资源进行精准营销。 尤其要善于利用社交媒体的优势,提高艺术电影口碑传播的速度和覆盖面,注重舆情收集和趋势分析,积极引导网络评论方向,潜移默化地引导网络评论方向。感染潜在观众,稳步提高全民艺术电影的欣赏水平和审美标准。 反过来,也会推动艺术电影走向更好的市场。

《光明日报》(2019年7月31日第15页)

上一篇:中国艺术品拍卖二十年反思