2024-02-08 艺术教育

张伯驹能否算是民国第一收藏家呢? 如果不是他,那又会是谁呢? 他们还向博物馆捐赠艺术品。 新中国成立后张伯驹及其收藏家的捐赠与当代西方收藏家的捐赠意义有何不同? 著名学者尹济南从中国收藏传统和中西收藏观念的比较出发,提出“应放在国家收藏与私人收藏关系的背景下看待张伯驹”。

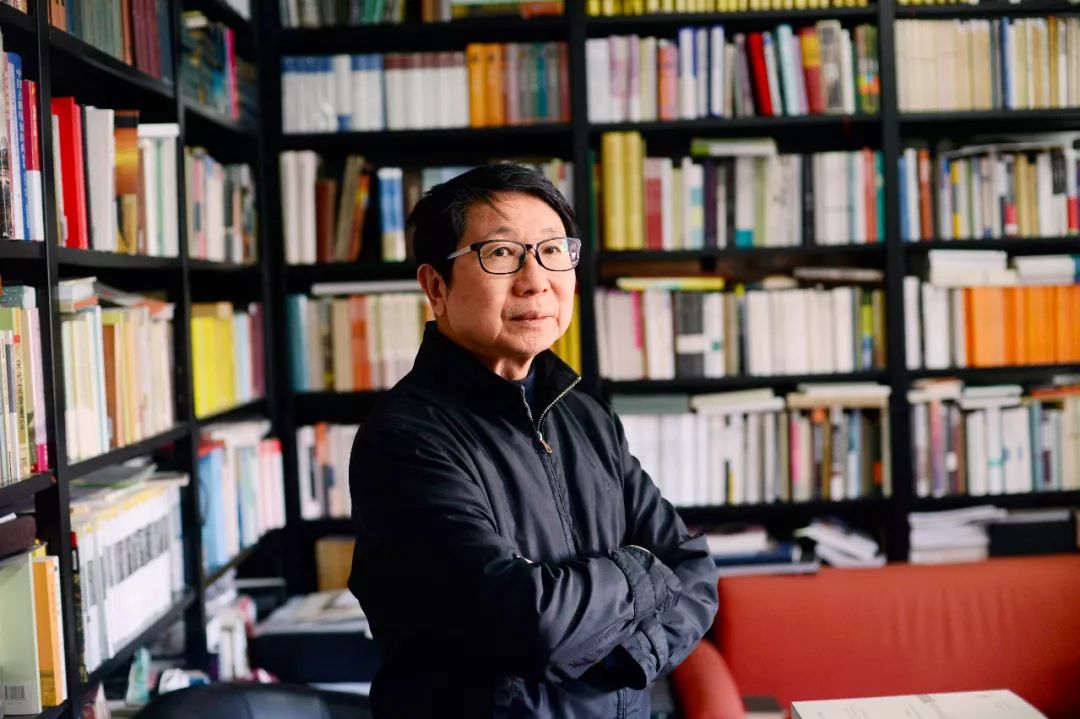

中央美术学院人文学院院长尹济南教授第一次听到张伯驹的名字是在20世纪80年代初在颐和园举办的一次小型书法展上,展览中有溥杰、张伯驹的作品和别的。 展示。 当时,尹继男还是北京大学历史系考古学专业的一名本科生。 他还没有开始研究古代书画鉴定,也不知道张伯驹在收藏文物方面的成就。 张伯驹留给他的印象是独特的“鸟羽体”书法和解说员的介绍:“画家张大千的朋友”。

张伯驹

几年后,尹吉男到中央美术学院美术史系攻读中国古代书画鉴定专业研究生学位,师从金维诺、杨仁凯等专家。 很快他就得到了一个极其宝贵的机会,那就是跟随中国古代书画鉴定小组去各大博物馆进行鉴定,每天都会看几十上百幅古画原作。 这段特殊的学术经历对他日后的书画鉴定、中国美术史乃至艺术批评研究产生了重要影响。 在鉴定小组中,作为学生的他有机会向国家书画鉴定组六位鉴定专家:谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁凯、刘久安、傅西年请教。 “这六位前辈经常提起张伯驹,当时我就知道张伯驹是一位重要人物,他对20世纪中国艺术史,特别是20世纪中国书画收藏鉴定史非常重要。” 20世纪。人。” 尹金安说道。

现今流传的张伯驹的故事,夹杂着许多传奇的成分。 尹吉男认为,这是一个具有强烈社会政治复杂性的人的自然结果,“他非常适合成为一个被不断放大、加入人们想象和虚构的传奇人物。” 另一方面,对张伯驹的研究还不够充分。 “比如他在吉林省博物馆的经历是一个特别重要的时期,但我们的了解还远远不够。”

张伯驹(左)与妻子潘素(张伯驹潘素文化发展基金会供图)

在故宫博物院举办纪念张伯驹诞辰120周年展览期间,尹继男接受了我们的独家专访,回到了张伯驹收藏和捐赠的历史时代,将他置于中国历史和收藏家的视野中。中西方不同的收藏传统。 再次讨论。

“国家收藏与个人收藏的互动是中国书画传统中的一个关键问题。特别是从晚清到民国再到新中国,收藏和艺术的发展受到了很大的影响。时代的变迁,张伯驹是我们回顾这些变迁的最好镜子。” 尹金安说道。

中央美术学院人文学院院长尹继男(王旭华 摄)

清宫藏品的流出,

为私人收藏带来历史上最好的机会

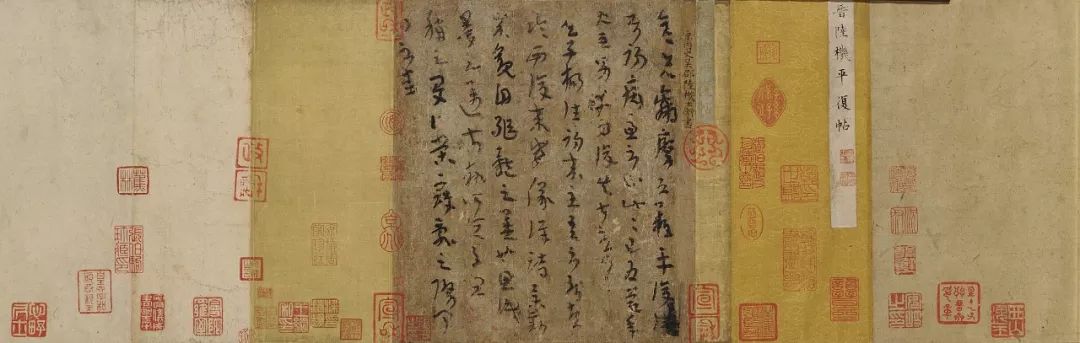

三联生活周刊:张伯驹先生收藏的“国宝”有很多,如《平福帖》、《春游》、《上海阳台领带》等,都是艺术文化史上极其重要的作品。 您如何看待张伯驹在民国收藏中的地位?

尹济南:如果说民国时期最大的收藏家,那就是溥仪。 张伯驹只能属于“民间”。 民间还有一些人,如吴湖帆、庞元吉、王继迁等人,收藏的东西也不少。 这些私人收藏家收藏什么? 他们收集的东西基本上都是从皇宫里出来的。 要理解张伯驹,我们必须把他放在国家收藏与私人收藏之间的紧张与平衡的背景下来看待。

溥仪从紫禁城带了很多东西到东北伪皇宫。 1945年,日本战败,伪满洲国政权垮台。 溥仪开始逃跑,一路上散落着很多东西。 这次宫廷收藏品的外流相当严重,但也构成了私营部门最重要的机会。 很多人专门去东北就是为了寻找“东北货”。 “东北货”首先出现在长春的文物市场,随后出现在北京、天津、上海、广州,一直到香港。

张伯驹的藏品本身并不是很大。 与一些贪得无厌的人不同,他有一种“挑尖”的收藏眼光和心态。 一个强大的收藏可以包含数百件。 比如“商阳贴”、“平福贴”都是著名的“古迹”。 此级别的藏品全世界仅有少数。 但这些东西也从皇宫里流了出来。 张伯驹跨越了清朝、民国、新中国三个时代。 他的东西原本是清宫收藏的,后来被泄露后被他收购,最后捐回紫禁城,紫禁城已经变成了博物馆。 我们还是要从国家收藏与私人收藏的关系的角度来看待张伯驹。

金鲁集草隶书《平符帖》卷(现藏故宫博物院)

三联生活周刊:由于特殊的历史机遇,民国时期私人收藏迎来了黄金时期。 然而,既然私人收藏的主要来源只是宫廷藏品的流出,那么是否意味着包括张伯驹在内的收藏家的藏品也随之而来呢? 机会很多但很难建立某种系统的馆藏?

尹金安:很偶然。 建立一个体系是不可能的,因为没有人能够像皇宫一样建立一个系统的书画收藏。 金唐宋元的书画就更不用想了。 当然,它们偶尔也会泄露出去,但很难将它们系统化。 如果是明清时期的话,或许已经成立了。 但建立起来之后,就不一定能说你的收藏是某个艺术家的巅峰之作了。 不一定,可能是这位大师的作品中二流、三流、甚至是劣等作品。 建设采集系统时,必须要有质量。 要求不能是知名品牌的缺陷产品的集合。 不过故宫博物院和台北“故宫博物院”的藏品还是相当齐全的。 一个人的作品可能不仅包括中年时期的样本,还包括早年和晚年的样本。

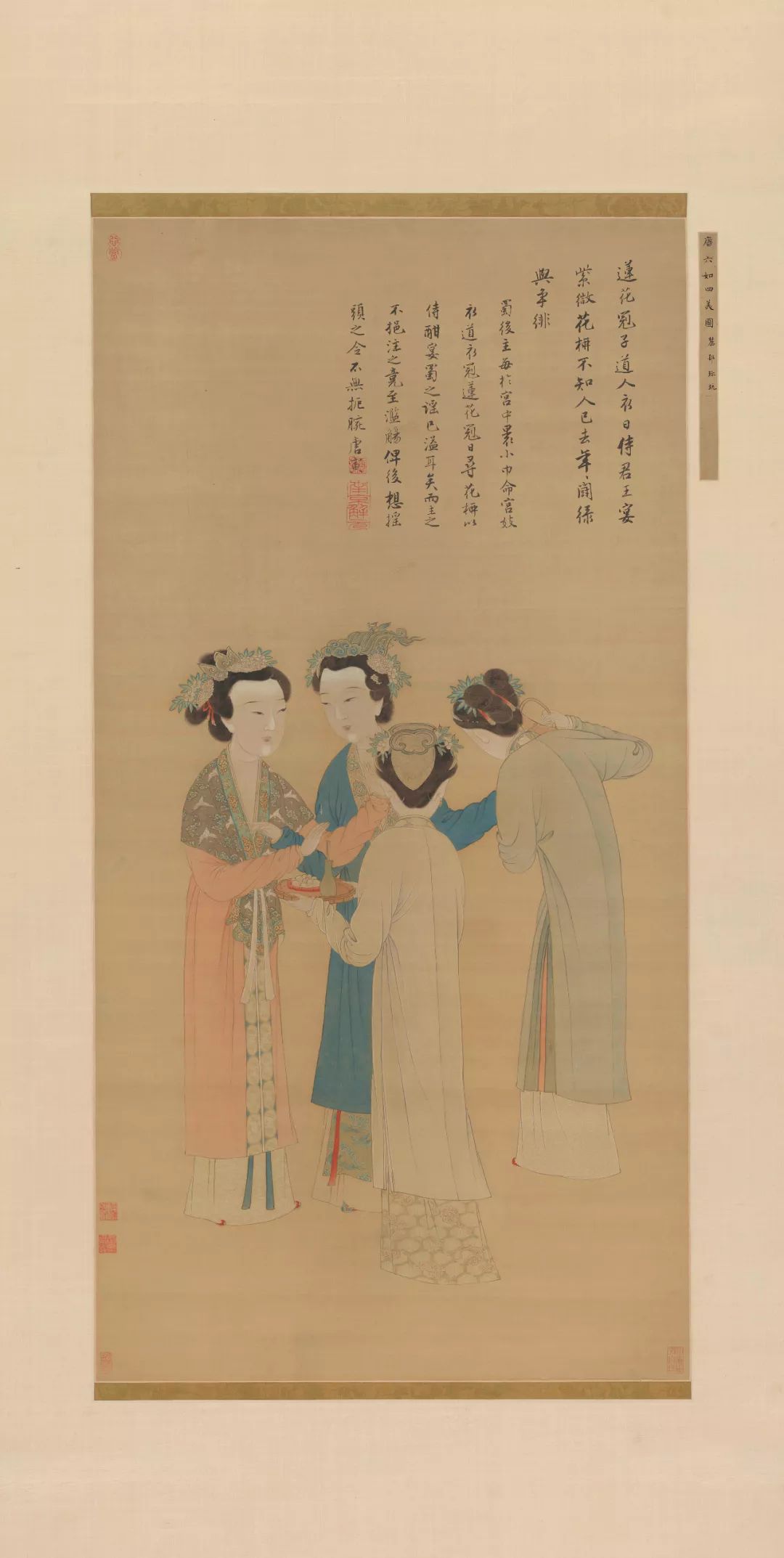

明唐寅《望舒宫妓图》卷(现藏故宫博物院)

三联生活周刊:在中国历史背景下,宫廷收藏与私人收藏的关系经历了怎样的发展阶段?

殷济南:晋唐时期,从东晋到隋唐,收藏的主体是贵族,就是一些世家。 当然,皇室也有很多好东西,比如唐朝的宫廷收藏,但这肯定不是宫廷收藏的巅峰时期。 直到宋徽宗时期,宫廷才成为规模最大、无与伦比的收藏家。 这种无与伦比的意义意味着当时没有任何私人收藏家可以与之竞争,这体现了国家的力量。 明朝中后期,由于皇帝将藏品分赐诸侯、功臣、太监,导致大量宫藏外泄。 这些东西一旦分散,就开始流动,因为当一些接受礼物的家庭衰落时,他们就会变卖藏品。 到了清代,乾隆时期的宫廷藏品再次大幅增加,也是无与伦比的。 宋徽宗无法与他相比,因为他晚年,收集的东西更多,吸收能力更强。

然而,宫廷收藏越厉害,私人收藏就越稀缺。 一个例子是,金石学的两次兴起,恰逢宫廷收藏的鼎盛时期。 第一次是宋代的金石学,大家仿碑、拓片、在碑文上学书法。 为什么? 由于墨书大量被宫廷吸收,民间没有如此丰富的资源,只能从碑文中学习。 清代第二次金石学也始于乾嘉时期。 反过来,私人收藏的繁荣又促进了书画艺术的发展。 在古代,没有现代博物馆的概念,也不可能公开展示作品。 你必须有机会看到美好的事物。 明朝宫藏外泄后,苏州人得到了机会。 他们有钱有闲,诞生了很多收藏家,如华夏、文征明家族、沈周家族、王士祯兄弟等。 吴中地区进一步为复古书画创造了条件和热情。 ,要复兴传统,就需要看到大量的真迹作品。 比如仇英在项子敬家里看到了很多好东西。 他能画出特别好的绿色风景,与收藏条件有很大关系。

宋代范仲淹楷书《道服赞》卷(现藏故宫博物院)

近代,溥仪的出走给私人收藏带来了最大的机遇。 但1949年后又追回了很多,比如张伯驹等人的捐款。 当它们全部归还国有博物馆后,私人收藏再次变得非常薄弱。 几年前,一些“无名氏”书画从海外回来,约有三五百件。 对于私人收藏来说可能是一次难得的机会,可以买到一些清代收藏的精品,但当时要价几千万。 现在价格更是天价了。 未来私人收藏将不再有如此集中的机会。 未来还会有零星的精品出现。

三联生活周刊:杨仁凯在提到守军守卫、抢劫伪满皇宫珍宝的“小白楼”时,称其为中国文物史上继满洲国烧毁字画之后的第四次。隋唐六朝及两次文物入水。 大灾难。 张伯驹等人进行抢救性收藏,很大程度上是出于保护国宝的动机。 但从另一个历史角度来看,这次宫藏的松动是否也在一定程度上激活了中国现代艺术的发展和研究呢?

尹济南:这次宫藏松动影响是深远的。 它直接成为中国现代艺术发展的重要资源。 以前,字画一旦被纳入宫藏,就如同妃子失宠,被贬入冷宫。 除了皇帝本人和极少数受邀观看的大官僚外,其他人都没有机会看到。 民国时期,敦煌的发现和1914年建立的北平古物陈列馆的开馆,是中国艺术发展的重要资源。 然而敦煌却是另外一个体系。 虽然古物陈列馆第一次让清宫收藏的文物向公众展示,但这和展示出来和能拿在手里把玩完全是两码事。 溥仪藏品的流出,为收藏家和画家创造了机会,可以将一些名画留在家里每天供观赏,这在以前是不可想象的。

我可以举个例子来说明这种观看效果有多么令人印象深刻。 改革开放后,出现了“四老游美”活动。 徐邦达、谢稚柳、杨仁凯、杨伯达四位先生受美国博物馆邀请,参观美国五大美术馆,解决中国古代书画鉴定中的一些疑难问题。 杂病。 后来参与这件事的张子宁曾跟我谈起当时的情景。 画一打开,几位先生就开始了记忆竞赛。 几十年前我在哪里见过这幅画? 我在谁家里看到了它和谁在一起? ,右上角有某种印章,左侧少了一些东西。 我把他们全都记住了,就像他们又是老朋友一样。 美国美术馆的这些重要藏品,有相当一部分是从清朝泄露出来的,在出口到海外之前,都在民国收藏家手中。 这些老先生们当时见得不少。 如此清晰的记忆,连当时在美国美术馆的人都感到震惊。

画画的时候一定要看原作。 对于书法来说,从碑拓上大概就能知道字形,但是学笔法还是要看原作。 新复古运动、京津画派,如天津的陈少梅、中国画研究会的画家,都利用这个机会发展起来。 另外,古代书画鉴定知识在民国时期得到了很大的发展,因为鉴定需要资源。 后来的一些大鉴定家,如吴湖帆、张衡、王季迁、徐邦达、张大千、谢稚柳等,都是在民国时期发展了书画鉴定技艺的。 新中国成立后,各大博物馆均设立。 包括张伯驹在内,他的家族并没有收藏的传统。 他的鉴赏能力也因清宫精品藏品的泄露而得到了学习的机会。

这次出走也对中国艺术史的研究产生了很大的影响。 如果没有这次出走,美国的大都会博物馆、波士顿博物馆、克利夫兰博物馆、尼尔森博物馆和弗利尔博物馆,以及日本东京和大阪的博物馆、法国吉美博物馆和英国大英博物馆,英国等国就没有机会建立它们。 今日收藏中国书画。 这些藏品直接促进了西方对中国艺术史的研究。 如果我们现在想知道西方如何看待中国文人画和中国艺术史,就需要看看李雪曼、詹姆斯·卡希尔、沙利文、方文等艺术家的这批作品。 理查德·巴恩哈特(Richard Barnhart)、石守谦、付申等学生,当时看不到来自中国大陆的资料。 正是通过这些流向美国、欧洲、日本和台湾的书画,构建了整个西方关于中国艺术史的叙事。

中国缺乏像西方艺术赞助人那样的收藏家

三联生活周刊:新中国成立后,包括张伯驹在内的一大批收藏家将自己收藏的文物捐赠给国家。 新中国成立至文革期间,各大博物馆共接收文物数十万件,藏品极大丰富。 这笔捐款在20世纪50年代和60年代的背景是什么?

尹济南:新政权上台后,也确立了新的价值观。 这种价值观必须鼓励公有制,从孙中山的“天下为公”发展到毛泽东的“无私”。 像张伯驹这样有家庭背景、有社会背景的人,如果私下持有这些珍贵的文物,恐怕会感到不安。 张伯驹的《阳台上的帖子》不是捐给“国家”的,而是捐给毛主席的。

唐代李白草书《商阳帖》部分(现藏故宫博物院)

新中国成立后,清宫泄露文物的回收除了爱国人士的捐赠外,还有其他途径。 比如,杨仁凯、郑振铎组织的收购,包括收购香港一些博物馆,以及抓获一些非法倒卖文物的古董商。 这些回收的文物对包括故宫博物院在内的博物馆来说是非常重要的补充。 不然,紫禁城的收藏被溥仪分散了,而国民党又把大量的书画带到了台湾,紫禁城的收藏就不再完整了。 辽宁省博物馆、吉林省博物馆也有一些精品。 在与书画鉴定小组观赏画作的过程中,几位鉴定师有时会提到某件国宝是某位先生捐赠的。

三联生活周刊:国外很多著名博物馆也受益于收藏家的捐赠。 而参观博物馆的人也会很直观地感受到这一点。 不仅展品在介绍中解释得很清楚,而且博物馆的大部分展厅和建筑也都是以捐赠者的名字命名的。 国内博物馆和捐赠者的关系有什么不同吗?

尹吉男:建国初期,博物馆对这批捐赠者的重视不够。 当时的普遍风气并不凸显个人,对文物的理解是它们原本属于国家,只是暂时保存在某些人的手中。 另一方面,像张伯驹这样的收藏家仍然延续着中国历史上文人收藏的传统和理念。 他们手中的这些文物只是在小圈子里观赏,与公众没有太多接触。 新中国成立后,向博物馆捐赠文物更多是出于爱国主义和在自己的土地上永远保存民族文物的需要。 重点不是通过捐赠让文物向公众展示。 这与我们今天所熟悉的西方收藏家向博物馆捐赠是完全不同的概念。

三联生活周刊:在现代,中西方收藏家似乎扮演着截然不同的角色。 张伯驹对故宫的帮助很大,但他个人的历史与故宫的历史相比还是渺小的。 作为西方同时期的代表性收藏家,洛克菲勒家族也持有历史文物,但主要通过资助推动新艺术的出现,纽约现代艺术博物馆(MoMA)由此诞生。 这是因为中西方收藏家对自己与艺术的关系有不同的看法吗? 历史传统造成了什么样的差异?

尹吉男:在早期贵族时代,中西收藏并没有太大区别。 但到了北宋时期,中国的贵族制度基本上解体了,可以说只剩下了一个贵族阶层,那就是皇帝。 君主制得到强化,平民政治建立后,就成了大贵族(皇帝)和众多中小地主共同统治的局面。 中小地主不可能与皇帝竞争,宫廷与私人收藏之间的紧张关系开始了。

但在西方则不同。 长期以来贵族势力很大,教堂也有收藏。 当时的教堂如今已成为一座艺术博物馆,集建筑、绘画、雕塑于一体,在一个公共空间内陈列着众多艺术品。 在西方,一个皇帝家族能拥有如此庞大的收藏,实属不易。 当欧洲专制王权加强的时候,法国王室的收藏、英国王室的收藏、俄国沙皇的收藏也出现了。 欧洲的一些贵族,特别是大贵族,对艺术影响很大。 例如,佛罗伦萨的美第奇家族推动了文艺复兴的发展,乌菲兹美术馆始建于16世纪。 欧洲贵族形成了赞助与收藏并行的传统。

欧洲皇帝的收藏也在法国国王路易十四统治时期达到顶峰。 然而1789年法国大革命发生,中产阶级开始崛起,中产阶级开始自己收藏和赞助。 17世纪荷兰共和国时代,又称荷兰黄金时代,海上贸易带来了大量的财富,荷兰出现了大量的收藏家。 伦勃朗和维米尔都是这些收藏家养大的,荷兰输出了大量的画家。 到了18世纪,即英国世纪,既有皇家收藏,即国家收藏,也有非常常见的中产阶级收藏。 欧洲延续了这种多元化的收藏模式。 相比之下,中国中小地主的收藏十分薄弱,基本集中在皇帝的收藏上。 尽管中小地主的收藏与欧洲中产阶级有些相似,但他们缺乏现代商业发展和资本运作,赞助与收藏并行的传统尚未系统建立。

西方艺术赞助人的同行也可以在中国历史中找到。 比如徽商基本支持黄山画派,扬州商人基本支持扬州画家。 但这是当地突然富裕起来的比较少见的情况,也有例外。 比如晋商不养山西画家,而是到江南收购字画,邀请扬州画家来山西作画。 袁江是山西招商人邀请我去山西画楼界的。 近代以来,中国的艺术赞助人很少。 民国时期的塞拉斯·阿伦·哈同就是其中之一,但他仍然是外国人,只活跃在中国。 现代意义上的艺术赞助人和收藏家在中国真正出现是在改革开放之后。 例如,民生银行在上海和北京设有当代艺术博物馆,泰康有当代艺术收藏机构,并向武汉大学、上海龙美术馆等民间艺术博物馆捐赠了美术馆和艺术品,这些机构在当代赞助和赞助方面发挥了作用。集合社会功能。

大家都在看这些

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有。 欢迎您转发至您的朋友圈。 转载请联系后台。

点击下面的封面图片

一键下单《张伯驹:但让国宝永远留在我们的土地上》

▼点击阅读原文,发现当今生活方式市场更多好东西。