2024-02-24 艺术教育

编者注,国产品牌发展到今天,已经不再是“趁着爱国热潮”割韭菜的心态了。

新国潮是中国这个时代的必然产物,也是科技、文化、创意、艺术的融合。 是品牌化、数字化、国际化三种力量共同赋能的结果,否则根本就不会有“新”。

因此,在新时代,国产品牌的发展必须立足于对人性的洞察,然后找到尽可能高的实体,最后用品牌将其呈现为产品,伴随着新时代的加持。技术。 未来,不断创新、满足消费者需求仍将是新国货的灵魂。

品牌持有人/湖北良品百货有限公司

原创设计/胡潘

创作年份/2018

执行设计/肖龙飞、夏军、蒋志毅、夏学丹

插画/木猫工作室 易平

获奖情况/ 2019年汉诺威iF设计奖&2019年意大利A设计银奖

艺术设计中的“中国风”——让传统变得时尚的文章/陈楠

(续上)

以中国美学为基础,营造具有深厚传统韵味的意境。 有些设计虽然没有使用明确的中国元素,但仍被称为“中国风”,因为它们传达了中国文化的独特意境。 中国色彩是这种意境的重要来源。 中国传统艺术和工艺美术几千年来积累了非常有特色的色彩体系。 与西方更注重光作用下的“明暗”不同,中国传统色彩通常以原色为基础。 朱砂、姬色、秋香、铜绿、莲藕、青莲,这些传统色彩尤其体现了自然和谐之道,同时又饱满又含蓄。 宋代青绿山水画中抽象怡人的蓝青、石绿,古丝绸的棕黄色与王希孟《千里江山》中鲜艳的矿物颜料相得益彰。 甚至时间和时间也是这色彩印象的参与者——敦煌艺术的鲜艳色彩通过时间的雕琢展现出特殊的东方神韵。 如今,经过现代设计理念和社会生活的“洗礼”,传统色彩在设计师的手中不断绽放美丽。 曾经在敦煌壁画中熠熠生辉的色彩被运用到手机产品设计中,给人一种时光倒流、梦回敦煌的视觉体验。

以精神思想为目的,可以实现形神两方面的传承与转化。 真正可行的“中国风”设计一定是植根于中国优秀传统文化的设计。 中国传统哲学文化中有很多与现代生活、现代设计相吻合的地方,比如追求人与自然的和谐、简约、自然淡雅、自然朴素,强调少即是多、不求太多等。人工修改。 这一理念与现代工业设计追求简约、精致的美学不谋而合。 这也意味着对传统的挖掘和运用必须超越“形”的参照,达到“意”的延伸,进入中国传统文化的精神和思想的深处。 设计过程离不开对各种书籍文献的学习和考证,深入研究和理解中国传统哲学、美学等文化的精髓,追求理论与实践的结合,赋予视觉上的感受。语言有较重的文化内涵和精神意蕴。

寻找新的语境、新的入口,让流动的传统与生动的当代相连接

生活是设计的源泉。 现代艺术设计与我们的生活息息相关。 只有将社会生活与衣食住行融为一体,设计与受众的关系才能更加紧密。 从历史的角度看,许多民间艺术、民间工艺之所以能够流传至今,基本上是与社会生活的融合密不可分的。 剪纸、皮影、泥人、年画等所表现出的丰富的装饰变形、鲜艳的色彩、吉祥的寓意和高雅的审美取向,背后有着深刻的大众审美需求和心理基础。 “万言不已”、“喜相逢”、“祥云吉祥”等民间艺术图案也体现了人们对简单美好生活的憧憬。 烧造、染织、挂毯、珐琅、彩塑、镶嵌等传统技艺,因生活和生产的普遍需要,在民间工艺品中得到广泛应用并延续至今。

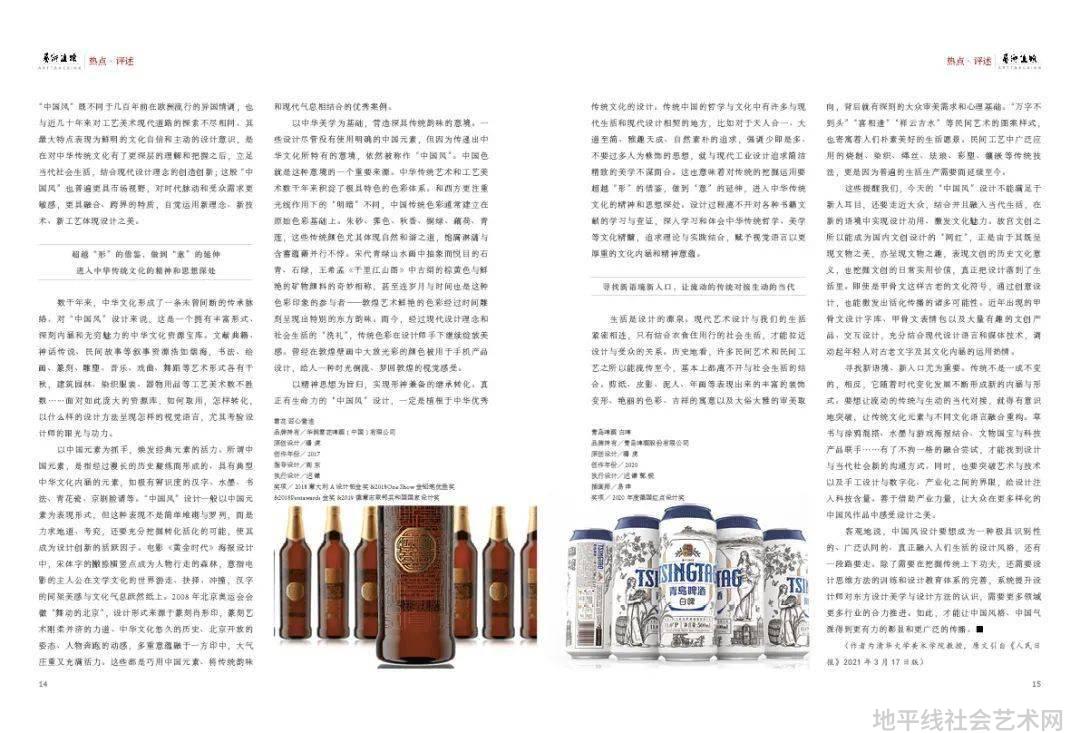

青岛啤酒 白啤酒

品牌所有权 / 青岛啤酒股份有限公司

原创设计/胡潘

创作年份/2020

执行设计 / 迟前郭睿

插画/平一

奖项/2020德国红点设计奖

这些提醒我们,当今的“中国风”设计不能满足于新人们的眼睛和耳朵,还必须走近大众,结合融入当代生活,在新的语境中实现设计功能,激发文化魅力。 故宫文创之所以成为国内文创设计中的“网红”,正是因为它不仅呈现了文物的美感和趣味,表达了文创的历史文化意义,还探索了文化创作的日常实用价值。 它真正将设计带入生活。 即使是甲骨文这样的古老文化符号,也可以通过创意设计激发多种激活和交流的可能性。 近年来出现的甲骨设计字体、甲骨表情符号以及大量有趣的文创产品和互动设计,充分结合现代设计语言和媒体技术,调动年轻人使用古文字的热情及其文化内涵。

寻找新的脉络、新的入口尤为重要。 传统并不是一成不变的。 相反,它随着时代的变化和发展而不断呈现出新的内涵和形式。 要将流动的传统与生动的当代连接起来,就必须有意识地突破,用不同的文化语言对传统文化元素进行融合和重构。 草书与涂鸦的混搭,水墨与游戏海报的结合,文物国宝与科技产品的结合……只有通过不拘一格的融合尝试,才能找到设计与当代社会沟通的新方式。 同时,还需要突破艺术与科技、手工设计与数字化、工业化的界限,为设计注入科技含量。 他善于借助产业力量,让大众在更加多元化的中国风作品中体验设计之美。

(作者为清华大学美术学院教授,原文引自《人民日报》2021年3月17日版)