2024-02-08 艺术市场

艺术批评的回忆

重点是什么

于明泉,1963年出生,本名于明泉,署名于虎等。中国书法协会教育委员会委员、中国艺术研究院中国书法院研究员、中国书法学会副主席。山东省书法协会会员、沧浪书法学会会员、山东艺术学院美术学院书法工作室主任、教授、硕士生导师、山东省高校重点学科首席专家、山东省高校客座教授南京师范大学.

无论从哪里开始学习书法,都是一样的

书法史上的常识告诉我们,先有篆书,然后是隶书,然后是草书,最后是楷书,对吗? 如果一定要先从楷书学书法,然后写楷书,再写隶书,再写篆书,那么书法史上的常理是无法解释的。 写《秦小篆》的人,写《三石盘》的人,他们从来没有练过楷书。 哪里可以练楷书? 梦里都没见过啊! 他开始写大篆和小篆。 是不是很好看,但已经不再是经典了? 很多人喜欢简单地举苏东坡的话来举例。 都说楷书是人站着,行书是人走,草书是人跑。 你见过站不稳的孩子,一上来就开始学跑吗? 是啊,他不摔倒才怪呢! 这说明苏东坡说的是真的,但苏东坡的原话却另有含义。 我们不讲细节,只讲常识。

你说孩子学走路,是从跑步开始还是从站立开始? 当然是从跑步开始。 它没有说哪个孩子一岁了。 你先站直,然后迈出右腿,一、二、一,齐步走,然后跑。 有什么办法可以这样训练孩子吗? 他们把孩子放在那里。 他根本站不起来,靠在墙上。 我去拿一块糖果,你过来一下。 如果你过来,我就给你。 孩子会跑到这里摔倒的。 如果他摔倒了该怎么办? 站起来再跑。 缓慢而稳定地运行。 如果你跑得慢,他就会学会走路。 终于,他能够站稳了。 我认为这是常识。

当然,我们不能说一定要先学草书。 我的意思是,从哪里开始学习书法并不重要。 我的看法是:一般来说,孩子学习书法可以从唐楷、秦小篆、规范的韩隶开始; 成人除上述之外还可以从魏碑、大篆、草书开始学习书法; 老年人在学习书法时,建议大家根据自己的审美喜好来选择书法,但尽量不要选择唐楷、秦小篆等特别注重规则的书法体裁。 规则还是趁年轻的时候多学学比较好。 这是孙过庭在《书法》中所说的。 模仿能力,你八十岁的男人怎么能和十八岁的孩子相比呢? 孩子的模仿能力是很强的。 如果你训练他,不出半年,他就能像样地写《燕柳欧照》了。 如果你让一个七八十多岁的老人来写刘公权或者欧阳询,他只会越写越不自信。 最后,写作对他来说变成了一件非常痛苦的事情。 你这不是让他受苦吗?

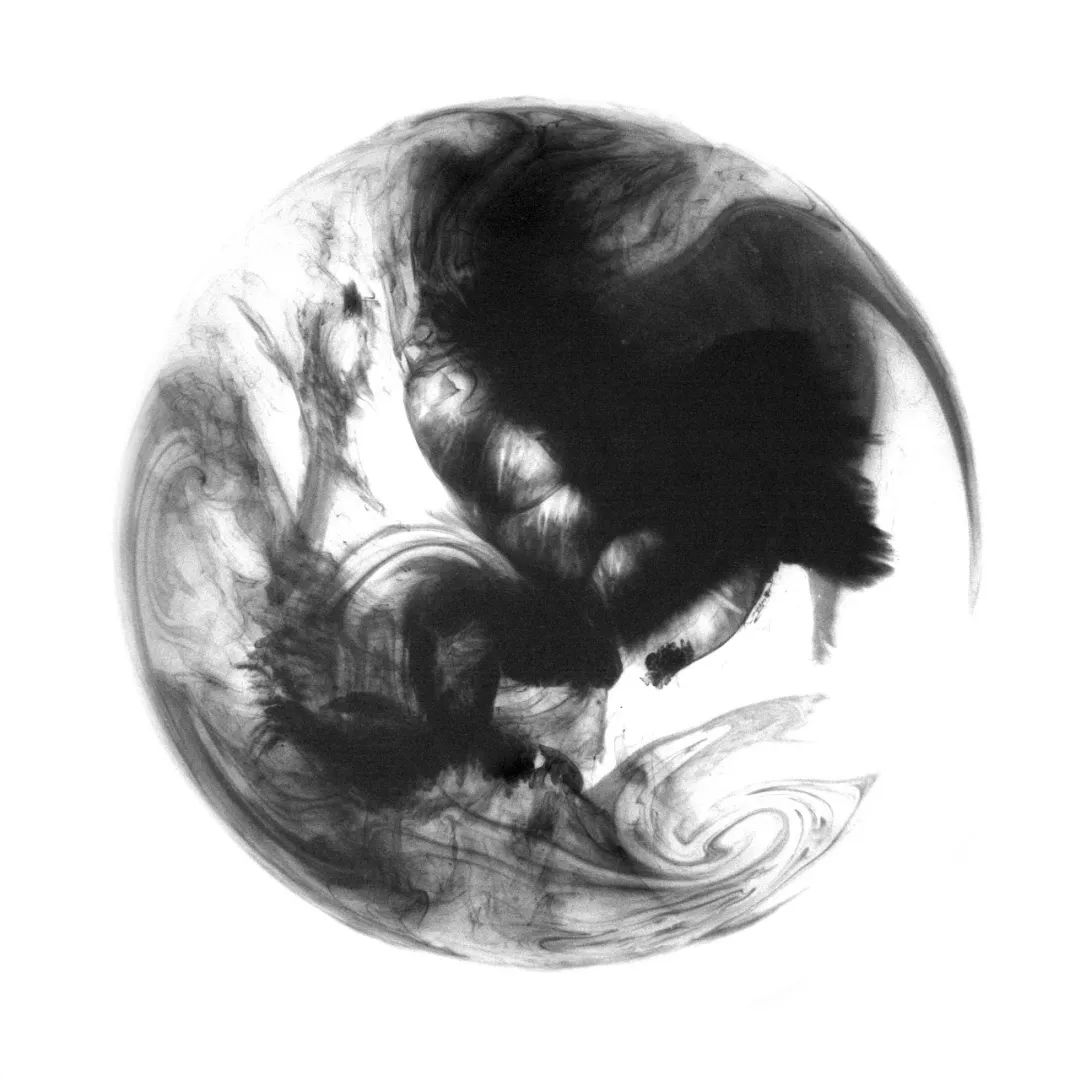

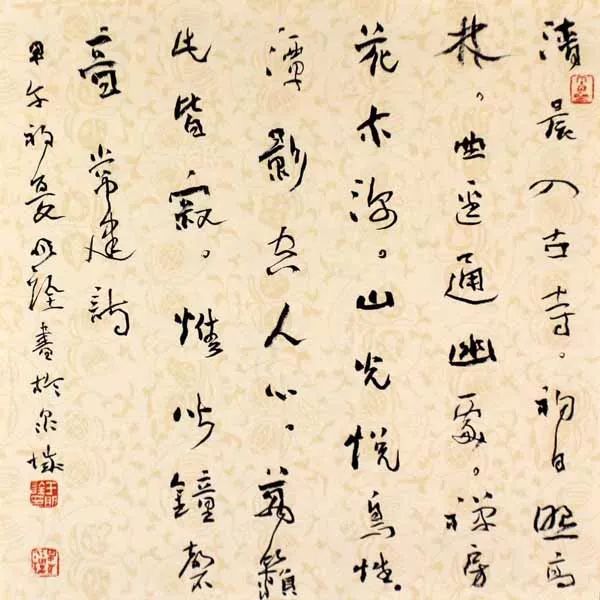

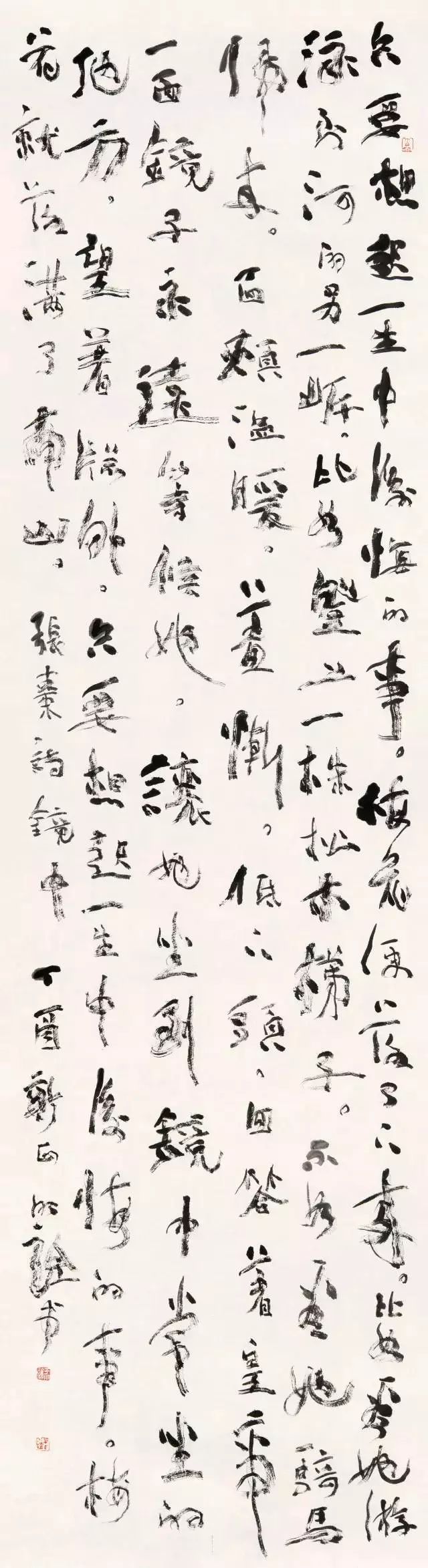

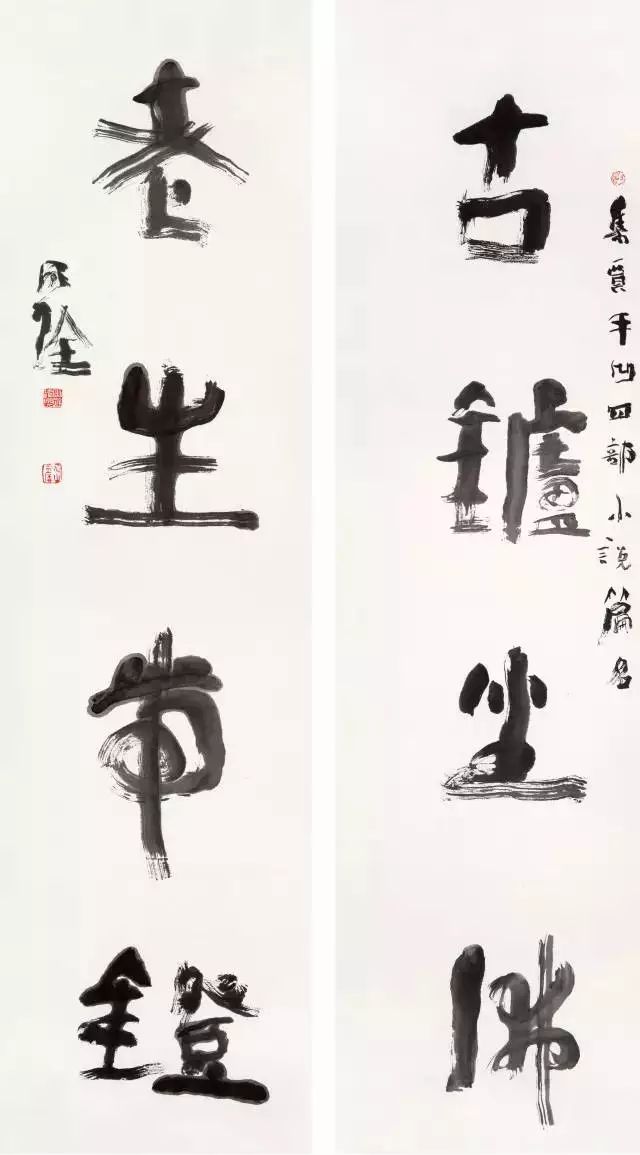

于明权书法作品

表达他们的情感,形成他们的悲喜

先有自己的“拥抱”,再成功“驱散”。 这就是所谓的书法。 孙过庭在《书法》中有一句非常经典的话,什么是书法? 他用八个字说的就是“抒发其情感,形成其悲喜”。 表达气质,谁的气质? 这就是书法家的气质; 述其悲喜,是谁的悲喜? 当然是书法家的喜悦。 就是你的气质很重要,你内心的悲喜很重要。 你可以自由地“表达”、“塑造”,用你的笔墨、你的书法技法来表达你的悲喜、你的气质。 出来了,这才叫书法。 清代刘熙载说得更清楚。 他说:“写作的人就像他一样。就像他的学识、他的才华、他的志向,总之:就像他这个人一样。” 也就是说,写作就等于写自己,就是这样。 一个人的精神的自由表达。 我们说《兰亭序》是永恒的经典,是天下第一行书。 为什么? 因为《兰亭序》不仅是高超写作技巧的展示和炫耀,不仅是笔墨形式上的奇思妙想,从根本上来说,它把王羲之的意趣和怀抱表达得非常准确。 什么样的拥抱才好玩? 就是我们通常所说的魏晋风格。 魏晋风格是什么样的风格? 这是历代文人心中所推崇的自由精神的表现。 这是一种不屈服于世俗世界的自由精神的表达。 像颜真卿的《祭侄稿》、苏东坡的《韩诗帖》都是这样。 我们看黄庭坚的书法,我们看王铎的书法,我们看傅山的书法,我们看八大山人的书法,我们看于右任的书法,我们看洪毅的书法,我们看谢无量的书法,我们你看林散之的书法,你看黄宾虹的书法,都是这样的。 我们很难展示它从技术角度来说是多么的高超,它是多么的独特,对于普通人来说是多么的高不可及。 这是一种风采和格调,一种魅力和境界。 风格、风格、神韵、境界,不能以技法的突兀或平庸、结构的拙劣、构图形式的安排来解释清楚和判断。 尽管这些因素并非无关,但它们仍然不是同一回事。 总之,书法艺术与桌椅板凳制作有着本质的区别。

颜真卿《悼侄手稿》

书法的难点在于作者情绪状态的改善

从表面上看,书法的技巧很简单。 就是用毛笔写汉字。 具体来说,无非就是中前、侧前、按、转等几个基本动作。所以,书法艺术的门槛很低,低到几乎没有门槛。 敢于提笔写几句唐诗,就称自己为书法名家,这是很平常的事情。 当然,书法艺术其实并没有那么简单。 有什么困难? 有人认为,临摹古人的图像是困难的,只有能与古人的书法相匹配才算困难。 然而,这种情况并非如此。

书法技巧的难点在于提高作者的情感状态并成功地用笔墨语言表达出来。 然而,临摹古人的技法可以通过专业的学习和训练来实现,但情感境界的提升和表达却无法通过专业的教学和训练来完成。 我们可以分解动作,训练掌握经典技巧。 点点滴滴写得近乎写实,但我们能否从中理解“点如高山落石”、“横线如千里云”、“纵线如云”?长寿命干燥”。 “藤”是培养作者自身情感境界的事情。 这有点像文学艺术,比如小说、诗歌。 它们是艺术,但没有小说或诗歌专业。 没有诗歌专业。 没有专门培养诗人和小说家的专业。 你觉得写小说、写诗有技巧吗? 当然有。 说到写小说,就必须认识汉字。 您必须正确使用汉字,包括正确使用标点符号。 您必须熟悉语法和修辞。 您必须能够管理段落。 这有一整套的技巧,但是这些技巧在文学创作中起多大的作用呢? 写作也是如此。 我们把它单独拿出来,当作一个职业来对待。 我们非常重视书法的技法。 用笔、结构、构图,都是从书法和碑学中学到的,但又有所不同。 风格非常丰富,流派各异,但实际上,对于一个书法家来说,创作书法作品,对于每个人来说,比如八大山人、傅山、于右任、黄宾虹,这些技法占了多少价值呢?因为在他的作品中?

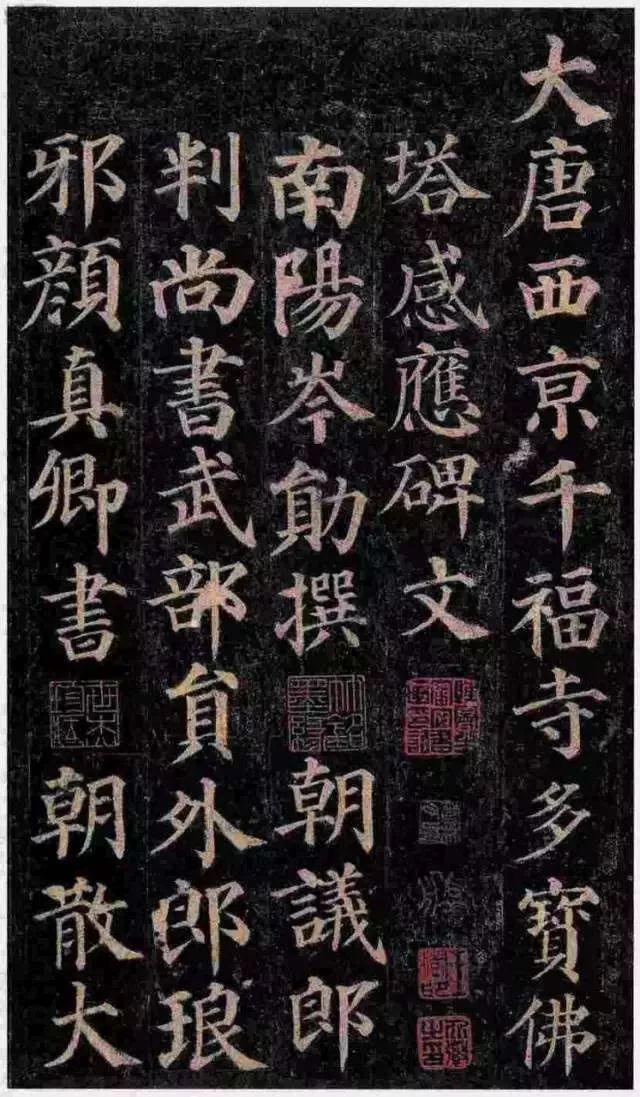

很多理论家分析说,这幅画多美,结构一定是这样的。 我从来没有这样看。 王羲之写《兰亭序》时,当时喝醉了。 他的字有点歪,大小不一,参差不齐。 有些字写错了,甚至还反复潦草。 颜真卿写《侄奏疏稿》时,他本人正在起草草稿。 他没想到我会完成一部作品,受到后人的崇拜。 他根本不这么认为。 家国之恨凝结在笔下,所以他起草了这样的东西。 ,他哪里想到要展现什么技能吧? 比如颜真卿在写《多宝塔》的时候,就会考虑技法。 为什么? 因为当时他还很年轻,他的书法要想得到唐朝当代人的认可,甚至得到后人的认可,就必须调动自己所有的书写技巧来表现。 他写下这个铭文之后,不是三年,五年也不会失败,也许是三百年、五百年、三千年。 那个时候,技术是非常重要的。 当他晚年写《麻姑仙坛记》和《祭侄稿》时,已不再这样想,也没有什么技巧可以炫耀。 事实上,技巧在书法创作中不应该发挥很大的作用。 我们常常称赞它“自然”,这意味着技术可以退居幕后,而不是总是在表面上炫耀。 怎样才能达到这样的境界呢? 它只能依靠作者的个性、品味、情感、才华,特别是思想和境界的出现,而不能仅仅依靠技巧。

颜真卿拓片《多宝塔碑》

真正的书法家必须具备的心态

我从两个方面来谈谈这个问题。 第一个是在不违反规则的情况下为所欲为。 这应该是一个真正的书法家必须具备的心态。 与年龄没有直接关系。 意思是当你意识到这个问题的时候,你就会有,就像写论文一样。 其实,对于一个20多岁的人来说,像韩寒这样的年轻作家,他在技巧上的积累和提炼也许并不比一位老先生更加深厚和精熟,但他对文学的理解很好,仍然可以随心所欲。正如他在创作中想要的那样。 一首好诗也是如此。 掌握了多种技术之后可能就写不出来了。 由于书法是书法家说的,所以我开始说话时词汇量可能会少,可能会结巴、说话不流畅,但结巴的字不一定比说得流利的字质量低。 也就是说,你必须从内心认识到这个问题与你的艺术追求有关。 这个时候你就可以按照这个心态和意识来控制自己。 我记得二十多年前,一位书法家在谈到这个问题时曾说过这样的话。 他说,真正理解什么是书法艺术并不容易。 谁能真正明白呢? 你几乎是一个书法家了。 回家之后就看你的运气了。 我非常同意这句话,也包含着这个道理。

二、如何理解技术? 这就是我对技术的看法。 技巧分为三个层次:第一个层次是流畅表达自己的能力。 比如说我要写书法,我想让人们明白我是在学米芾。 我的人物必须用米芾的手法流畅地表达自己,让人们看到他们非常流畅、美丽。 ,非常漂亮,一看就知道不是我随意做的。 我用古人(米芾)的技巧来流畅地表达自己。

什么是第二层次,或者说第二种技术? 就是在读者、观众和作品之间设置一道屏障,故意让人难以理解。 有一个模糊的障碍。 设置这个屏障的目的是什么? 就是在作品和观众之间制造一种对抗,并且尽可能地延伸这种对抗,这就是美学本身的意义。 这是我的作品挂在这里。 看完之后,感觉不太懂。 它并不完全符合甚至违背你心中预设的审美规则。 但你也觉得这个作品不清晰、不好,而且不是随意的。 ,你回去之后仍然无法忘记这个作品,你想回来再思考它,这就导致了这种审美的延伸。 这是第二种技术。 你怎么不知道怎么写诗? 这不是像写社论吗? 为什么《红楼梦》写完之后,每个人的感受都不一样? 为什么“一千个读者就有一千个哈姆雷特”? 也就是说,这个艺术的东西必须是含蓄的、包含的,必须有刻意不明确的表达,也就是在作品和观众之间设置一道屏障。 从创造性的角度来看,我们今天故意设置了这样的障碍。 事实上,古人在表达自己的时候,因为个人的追求与大众的追求不同,无意中设置了这个障碍。 当然,不能说人们看不懂的东西都是好的。 不明白是指一定时间、一定程度的。

第三个层次是什么? 就是无术与反术。 例如,如果中心是主要焦点,那么你可以将线条写得很圆,使用侧向前,或者故意使用一些斜向前。 偶尔出现一些像这样的虚线,可以化腐朽为神奇,打造出另一种独特的风味。 文学创作中这样的情况就更多了,反技术化的文学手法也更多了。 在诗歌中,甚至在歌曲中,还有更多,在现代艺术中,更是太多了。 我想书法也有同样的道理。 当然,当你使用反技法时,你并不是脱离了技法,因为你是在有意地表达你特殊的审美追求。 即使你反击了很长时间,你仍然在技巧之内。 这正在变腐朽为神奇。 以李可染的画为例。 在一般人看来,这幅画很糟糕。 画坏了。 他在上面一层一层地涂墨,越来越多,但最终他找到了一种风格,一种厚度,一种庄严,一种风格。 这种艺术效果与古人不同,与当时不同。 他自己说“勇气可贵,灵魂可欲”。 勇气是可贵的,每个人都可能有,但是你想要这个勇气吗? 就是为了那个精神追求,那个韵味,那个境界,那个画的灵魂。

于明权书法作品

古人视书法为“物”而非“物”

每个喜欢写作的人对于当代书法创作一定都有自己的思考。 我是这样看的。 我认为书法与传统意义上的书法相比,发生了很大的变化。 从某种意义上说,今天的书法已经成为一种“展览艺术”。 我写了一篇文章《论展览风格》。 我认为,这种展览形式必然会产生这样一种“展览风格”:一是通过对古人的简单模仿和临摹,将古代经典庸俗化、平庸化。 ; 二是玩转形式和技巧,打造具有视觉冲击力的“墨纹”。 前者标榜技术主义,炫耀技艺,美其名曰“继承传统”; 后者标榜形式主义,借用西方概念来表达所谓“现代情感”,热情地为时代发声。 如今这两种倾向越来越强烈。 表面上看,他们似乎截然相反,但实际上却达到了同一个目标。 根本原因在于他们把书法视为死“物”,认为只要掌握一定的书写技巧,就可以重新“组装”书法作品。 。 这两种情况最大的问题是只看到了“形式”和“图案”,降低了书法艺术应有的文化内涵,淡化了作者的真实情感。 总之,我们只看到“作品”,不见“人”。 面对这样的结果,我们很难简单地判断是非。

说到这个,就不得不说到中国画。 它最初并不是为了客观地描述自然现象和客观世界。 事情不是这样的。 这是中国画家心中的艺术。 他画人物、画山水、画花鸟时,实际上是在表达内心的想法,用这个东西来表达自己的想法和关切,所以有句话叫“因心造境”。 他关注什么? 是神韵、是内涵、是气韵、是格调、是意境、是境界。 西方艺术在这方面有所不同。 西方艺术客观地描述客观事物。 比如画人物,就必须从人体素描开始。 画素描要讲究比例、光影、造型。 精确的。 中国画不是这样的。 中国画,我个人认为,应该称为“笔墨”艺术。 它不是纯粹的造型艺术。 中国画虽然也有形状,但其形状与西方艺术强调的科学形状完全不同。 比如,把中国画纳入西方美术的框架之后,我们今天看到的很多展览中的中国画,实际上已经不再是传统意义上的中国画了。 它是什么? 例如,如果你想创作一个主题,比如反映社会现实的作品,你首先需要在现场拍很多照片或草图,然后把它们放在一起,用铅笔打草稿,然后用画笔去描绘。勾勒出轮廓,然后用国画颜料慢慢地画。 一件作品至少需要半年才能完成,甚至几年才能完成。 这样的作品已经不再是传统意义上的中国画了。 中国画发展到这样的地步,有人认为是巨大的进步,也有人感叹这是中国画精神的丧失。 这两种观点哪种更合理呢? 我们这里不讨论它。 但无论如何,这是当前艺术教育中一个无法回避且值得深思的问题。 让我们回到书法。 书法现已纳入艺术教育体系,成为艺术意义上的专业。

新时代,书法热潮始于20世纪80年代,人们不断思考如何看待书法的艺术性。 很早的时候,人们就提出将书法定义为一种视觉艺术。 有人主张将书法定位为线条艺术。 有人把书法定义为汉字造型艺术等等,这些概念代表了我们人生的几十年。 这些年来,是我对书法艺术思考不断加深的一个过程。 但有一个问题仍然需要我们今天反思,那就是当我们把书法当作一种职业,当作一种视觉艺术,当作一种造型艺术,当作一种线点画艺术时,那么我们自然就会把书法作品视为一种艺术。把它当成“物”,把它当成“物”。 说到书法,就是一堆碑文,馆里还有历代的各种作品。 当然,这些都是一堆死去的“物体”和“东西”。

因此,我们这些有志于学习和创作书法的人能够而且必须做的,就是把古人的这些书法作品变成“物”,从博物馆中解剖出来,这就是用西方美术意义上的手术。 使用刀、显微镜和 CT 进行解剖。 剖析什么? 分析其笔法、结构、构图、形式。 通过这样的解剖和研究,以及一系列科学、有效、专业的技术训练,让每个人都能在短时间内尽可能全面地掌握古代书写技巧,即尽量掌握作为“物”的书写技巧。 ” 没有失真。 这些书法作品的技法。 然后我们期望自己能够按照当今时代的审美追求来“组装”新的书法作品,即新的“物”。 我觉得这样理解书法艺术有一个很大的令人担忧的问题,就是把书法当作一个“死”的东西,当作一个客观存在的东西,就像木匠做桌椅板凳一样,与古典家具相比。 重做古董家具。 这就是我们今天的书法立场和观点。 但我们古人并不是这样看待书法的。 从来没有这样过。 古人从书法家的内心世界的角度来看待书法。 古人视书法为“物”而不是“物”。 正如东汉蔡邕所言:“写字的人即将离开,欲写字,必先离开双臂”。 所以书法就是关于书法家怀里的这个“东西”。 看似书写,实质上是书法家张开双臂的“东西”。

于明权书法作品

古今之人,无不高手皆可借鉴

古今之人,高手都可以学,但你要懂得如何学。 杜甫是古人,诗文也好。 每个写诗的人都应该向杜甫学习。 我不这么认为。 要求郭沫若只学杜甫,不一定合适。 郭沫若学习李白是很合适的。 另一位,王献之师从王羲之。 王羲之对我们来说是古人,但他的儿子王献之还是古人吗? 学古人还是学今人并不重要,关键是如何学。 如果你今天学现代人,写得和现代人一样,最后却把自己写死了,啥也没写,那就是你自己的学习方法有问题。 黄宾虹是一位伟大的画家,也是一位伟大的书法家,但当时没有人如此重视他的书法。 但他教了一个学生,林散之。 林散之成为当代草圣。 他教得非常成功,林散之也学得非常成功。 林散之每天在家都能见到“二王”,不是很好吗? 那为什么要跟一个当时不被认可的书画家学习呢? 正是黄宾虹的笔墨艺术理念启发了林散之,在林散之心中埋下了书法的种子。 这是非常重要和关键的。 正是因为他心中有这颗书法的种子,他才最终在草书上达到了巅峰,成为一代草圣。 他的草书有什么好看的? 笔墨的使用直接受到黄宾虹的影响。 黄宾虹讲“五笔七墨”。 他自己的技法经验启发了林散之。 正因为有了这些启发,林散之在研究古人,包括“二王”时,才会顿时顿悟。 大胆猜测一下,如果没有黄宾虹,只有“二王”,我想林散之也不会成为伟大的书法家。

明泉访谈摘录编辑

下一篇:什么是前卫艺术