2024-03-13 艺术市场

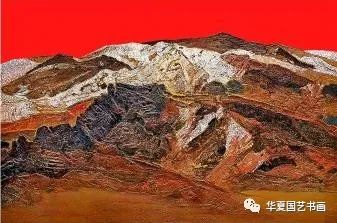

晴雪(漆画)杨波

天然漆是亚洲独特的物质文化形式,也是最重要的艺术语言之一。 漆画艺术历史悠久,是中华优秀传统文化的重要组成部分。 近日,由中国美术家协会、四川美术学院主办的第六届全国漆画展在重庆美术馆举行。 展览立足于中国漆画的“自我觉醒”意识,重新思考符合当代需求的建构方式和途径,系统梳理中国漆画艺术的创作过程和成功经验,着力塑造中国漆画艺术的当代性。开创中国漆画艺术新纪元。 漆画国际话语旨在推动中国漆画创作的繁荣与发展。

从艺术史的角度来看,在近一个世纪的历程中,中国漆画经历了三个发展阶段,逐渐形成本土的当代性和文化重构性。

中国漆画与中国现当代艺术的发展密切相关,也间接受到国际艺术潮流的影响。 从创作面貌和观念意识等方面来看,20世纪50年代至80年代后期可称为第一阶段。 这一时期,中国漆画受到装饰传统主线和越南漆画次线的双重影响。 这一时期的漆画创作群体试图构建绘画的本体语言、装饰的形式语言和工艺的物质语言相结合的漆画艺术体系。 其创作特点是绘画意识与装饰语言并存。 第一阶段取得的成果是辉煌的,为中国漆画奠定了基础。 但在某种程度上,绘画意识与装饰语言之间也存在着脱节。

20世纪90年代至本世纪初可称为第二阶段。 其背景是“85艺术思潮”和中国装饰体系的边缘化。 这一时期,漆画创作群体在第一阶段的反思基础上形成了激烈的争论,但争论的双方本质上都是想宣扬漆画的纯粹性和当代性。 从今天的角度来看,争论的双方都提出了不同的解决方案,但都在创作中表现出了去装饰的感觉。 同时,也引发了漆画创作中的“材料翻译”问题,导致材料语言的产生。 以及表达语言之间的错位。 事实上,这个问题至今还没有好的解决方案。

值得注意的是,在对上世纪双重错位的反思中,本世纪的漆画创作团队已经开始认识到“漆本体”的问题,即中国漆画的第三阶段——探索漆画的本质。漆画本身的本体属性,包括创作图式和审美形式等,并在此基础上尝试构建本体、形式和材料统一的语言体系。 目前,我们从一些作品的出现中看到了有价值的探索。 从诸多创作案例中可以发现,中国漆画已经有了“重新开启”的意识觉醒。 首先,在本体语言上,其视野从其他绘画类型转向漆艺术本身的审美范畴,开启了漆文化的当代审美建构; 其次,在形式语言上,它的面貌已经摆脱了对其他绘画类型的图式模仿。 漆艺术语言的自我表达,开启了漆画的当代形态乃至生态的新语境。 可以说,中国漆画是当代重塑东方漆文化的成功案例。 它是中国传统艺术在当代艺术语境下的重构。 也是当代亚洲漆文化圈的佼佼者。 因此,具有多重价值和意义。

自2002年首届中国漆画展以来,该展已举办五届,为推动中国漆画创作发挥了重要作用。 本次展览聚焦于传统语境的延伸与当代重塑,探讨本土当代性的建构与演化,鼓励多元的学术话语,包括对材料、形式、技法等的思考以及地域风格的展现,同时也更加关注凸显其时代精神,将引领中国漆画当代创作方向,希望第六届全国漆画大展进一步推动中国漆画的当代觉醒。 从某种意义上说,中国漆画的觉醒代表着东方传统美学在当代的复兴。 从这个角度来看,中国漆画的本土当代建构不仅是艺术本身的问题,更是文化重塑和重新传播的重大意义,也将成为中国漆画新时代的使命。 。