2023-11-16 艺术市场

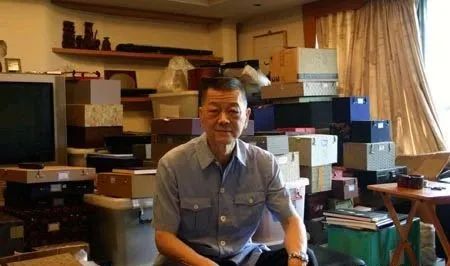

如今,很多有钱人都收藏古董、文物作为投资,希望未来能增值。 但有一个人不一样。 他收藏中国文物是出于对中国文化的强烈认同。 他就是台湾收藏家王笃。

有人称他为“文物狂人”,也有人称他为“中国文物的守护者”。 王渡大笑道:“有人叫我‘金山乞丐’。” 我只是一个文物保护者。” ,不能称为收藏家。”

这些年,他在台北租了一套房子。 父亲留下的两套房子和赚来的钱,全部投入了文物收藏。 他一直致力于海外中国文物的收藏和保存,在国内外享有很高的声誉。

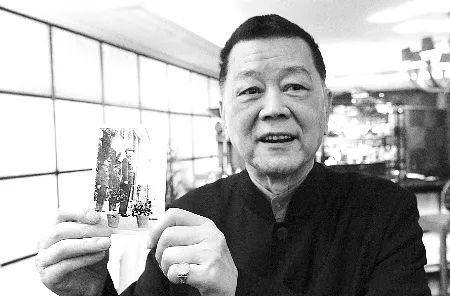

王度的一生颇具传奇色彩。 他是黄埔三期将军王兆槐之子。 他出生于香港,长于台湾。 王笃从政治大学新闻系毕业后,赴美留学,并在美国开了餐馆20多年。 1987年,为了照顾年迈的父亲,他卖掉了7家餐馆回到台湾。

2008年4月8日,王渡向中国黄埔军校网站捐赠了一张父亲王兆怀将军罕见的老照片。 这是他父亲与蒋介石、戴笠的合影。

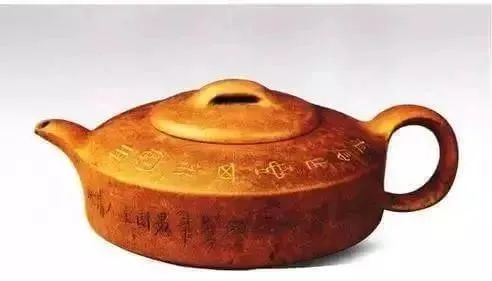

王笃从小就喜欢收集邮票和银币。 他对中国文物的收藏始于一只被他戏称为“害壶”的紫砂壶。 1960年代,还在美国餐馆上菜的王度在一家店里看到了六只紫砂小茶壶,非常漂亮。

老板开出了每张100美元的价格。 王渡当时的月薪有300美元,所以他还是省吃俭用,买了这六个小盆。

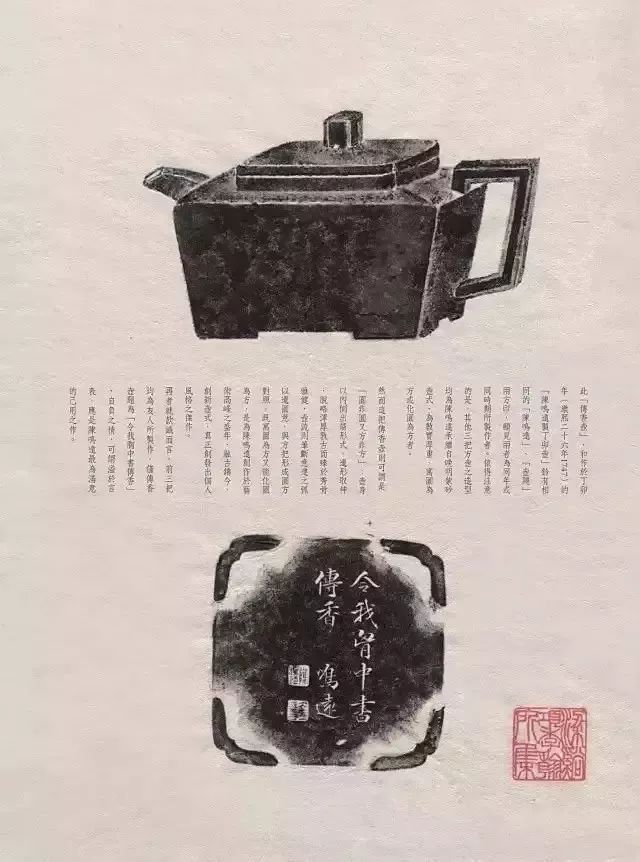

扁石

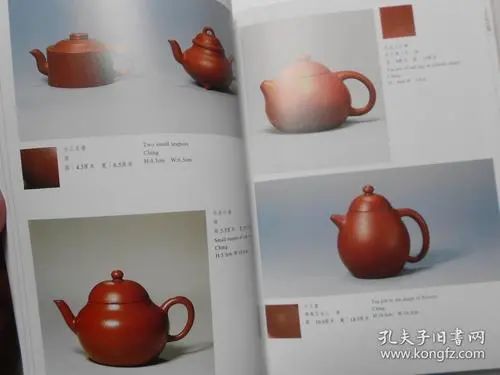

王度藏南瓜壶(清)

王度藏红漆雕花壶(清)

王都收藏紫砂壶(清)

没想到后来有人请鉴定,发现其中一件舒柴三友茶壶是明末清初大收藏家陈明远收藏的,至今已有四百多年的历史。

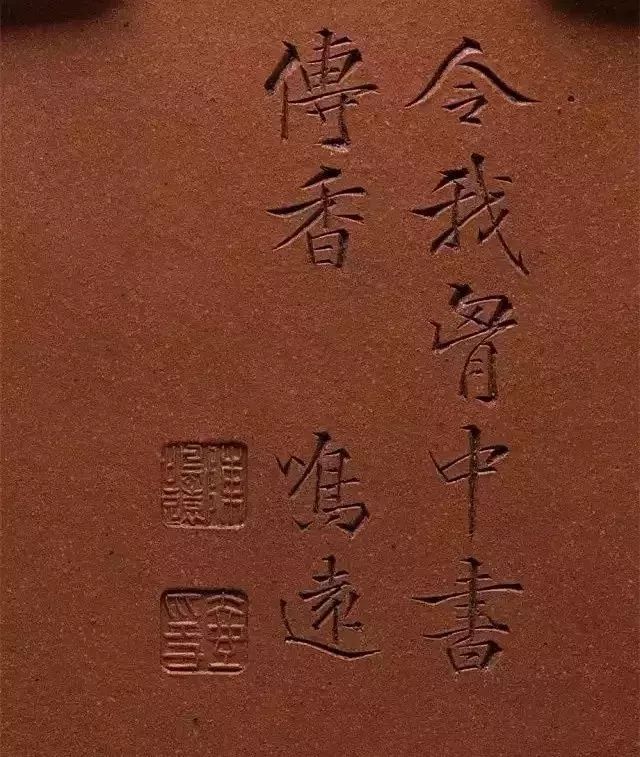

最早收藏香壶的记载是清末民初大收藏家向季翰的。 他留下了自己收藏的紫砂作品拓片,编成《沙器拓片集》,其中就包括香炉。

陈明远世代相传的方壶有四件,香壶就是其中之一。 另外三个方盆,个个都是实心厚重,或圆成方,或化圆成方。 这是唯一的香炉。 壶呈方斗状,造型简洁,上宽下窄。 它又帅又高。

2016年保利华艺秋季拍卖会上,陈明远香茶壶以3450万元成交,创下陈明远作品拍卖新纪录,成为全球最贵的紫砂方茶壶。

从收藏紫砂壶开始,王度就一头扎进了中国文物的收藏之中,始终无法抽身。 后来扩大到包括古镜、鼻烟壶、如意、指拉、带钩、带拉、漆器、藏族文物等30多个品类。

王笃说,年轻时,他去过纽约大都会艺术博物馆、伦敦大英博物馆。

纽约大都会中国文物博物馆

“当我在国外博物馆看到这么多中国文物时,我就说等我以后有钱了,一定要开始收藏。现在想来,我们去他们的博物馆也不错。” “有成千上万的人去参观,他们看到的都是中国的东西。但这就是我的收藏的开始。”

大英博物馆,伦敦

王笃建博物馆的梦想后来被台北故宫博物院前院长秦孝义劝阻。 秦小艺说,开一个博物馆很容易,但是维护它太难了,成本比收藏高出好几倍。 于是,秦小艺向他建议:“出一本书,办个展览给大家看看。”

王独初制作的珍藏画册

随后,王度举办了展览并出版了画册。 他说:“我觉得这些东西不属于我一个人,所以自己享受不如与人分享。”

王独初制作的珍藏画册

王度确实是收藏家中的另类。 别人收集文物是为了自己富裕的生活之外的投资或者娱乐,而他却破产了,省吃俭用地寻宝。 当其他人出于安全考虑将文物藏在密室时,他却为自己收藏的五万多件文物举办展览并出版画册。 迄今为止,他已经出版了14本画册。 别人只收藏精美文物,他却喜欢收藏系列,从战国到明清,希望每个时期都有代表。

王都藏白玉碧玉镶嵌福禄双宝(部分)

王都藏玉如意三件套(部分)

王度藏蓝宝石镶绿松石如意(部分)

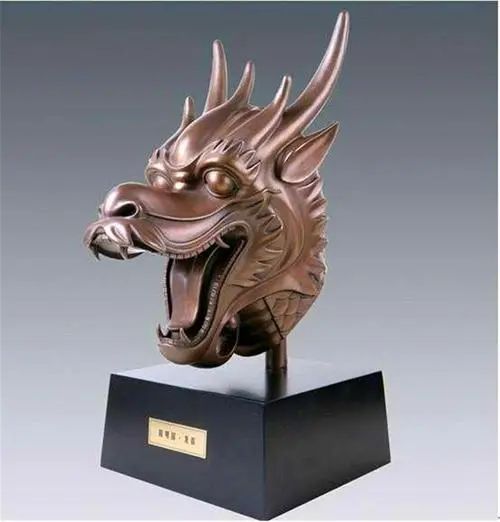

作为收藏家,王笃当然见过不少文物。 最奇妙的是,他看到了圆明园消失多年的龙首。

1759年,乾隆皇帝命郎世宁设计了圆明园西楼最大的欧式园林景观海燕殿。 据资料显示,海盐堂十二兽首由意大利宫廷西洋画家郎世宁设计,法国人蒋友仁监制,宫廷工匠制作。

《西式建筑透视铜版画》中的海盐堂与兽头部分(局部)

1860年,英法联军入侵北京,闯入素有“万花园”之称的圆明园,抢劫珍宝,并放火烧毁了这座闻名中外的皇家园林。 十二命画像下方的石雕被砸碎,十二块被砸碎。 兽首铜像也随之消失。

美国甘博镜头下的圆明园海燕堂遗址

2009年3月,深圳卫视报道,王笃在接受采访时表示,圆明园兽首中失踪的龙首目前在台湾。 王笃说,台湾的龙头在80年代保存得很好,当时价值新台币4到500万元。

收藏家原本打算让龙首出现在拍卖会上,但鉴于鼠首和兔首所遭遇的风波,收藏家预计短期内不会出现龙首和其他不知名的圆明园兽首。而王渡也成为了活生生的很少有人见过龙头的人了。

40多年来,王都只“进”文物,从未“出”文物。 近年来,他开始“退出”他们。 一方面,因为心疼妻子,“我都70岁了,还没有自己的房子,文物都堆在这里,我连整理的时间都没有” ”。

另一方面,“以前大陆的东西90%都卖到台湾了,现在大陆经济好转了,来找我的都是大陆拍卖行和收藏家,我很乐意卖”到大陆。”

然而,王笃捐赠的文物始终多于他出售的文物。 他说,一个人除了知足、惜福、感恩之外,还要愿意放弃。 “送出去就会得到一些东西。捐给博物馆,他们可以永远为我保存。我会把它捐给任何能够保护这些文物的学校或博物馆。”

2004年,王笃先生首次将四十年来收藏的数百件文物中的部分文物首次运往内地,并开始在“北大赛克勒考古艺术博物馆”展出。 同年,资助北京大学设立“王渡奖学金”。

40年来,王笃不仅收藏了数以万计的中国文物,还经常将自己收藏的文物无偿捐赠给海峡两岸的大学和文博机构。

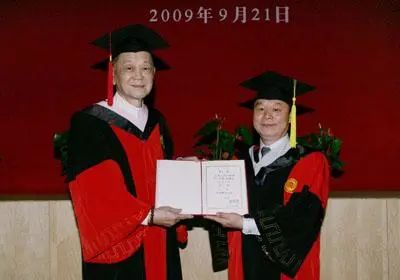

2009年9月21日,台湾收藏家王笃获得北京大学校长周其峰颁发的荣誉学位证书,成为北京大学名誉博士。

王笃夫妇还在北京公开向清华大学无偿捐赠了多年来收藏的296件珍贵纺织刺绣藏品。 这些藏品将被收藏在清华大学未来将建设的艺术博物馆中。

七十岁的王渡坦言,即使现在死了,他也不会有任何后顾之忧。 当然,他开玩笑说自己也有一个梦想。 他最珍爱的一对明代东昌剑已经收藏了三十年。 “别人出多少钱我都不卖。我希望送一把到大陆,一把到台湾,希望它们以后能够共存,这两把刀就应该留在中国。”

现在王都也想出售文物用于慈善事业。 “我觉得文物征集的阶段性任务已经完成,将交给女儿。我现在要做的就是回馈社会,这是我最后的目标。”

无论别人如何评价王笃先生,他都为中国文物保护做出了重要贡献。 他是一个真正的中国人。 我希望他的梦想能够早日实现。