2023-12-06 艺术展览

拉斐尔、透纳、莫奈、蒙克、夏加尔、毕加索、贾科梅蒂……在众多西方艺术史上的经典杰作纷纷来到浦江两岸的背景下,上海美术馆产业如何提升核心竞争力? 丰富馆藏,提高学术研究能力,与全球艺术界深入开展中外双向文化交流?

2022年,上海当代艺术博物馆(PSA)将迎来开馆十周年。 这十年也是上海美术馆事业蓬勃发展的十年。 目前上海有近百家美术馆。 公立美术馆如何“破圈”“民营美术馆如何更加规范,文化艺术如何带回更多思维力量?”澎湃·艺术评论()近日对龚进行了专访严,上海当代艺术博物馆馆长。

“文化艺术应该带回更多的思维力量。展览体系不是计划性的,而是通过一个又一个独特的展览形成氛围,安抚都市人的焦虑和困难,提供一个交流、分享、共建的平台。” ……空间。它不是一个系统,而是一个独特的精神领域,”她说。

位于黄浦江畔的上海当代艺术博物馆(左边有烟囱的建筑)由原上海南市发电厂改建而成

2012年10月1日,具有百年历史的上海南市发电厂经过2010年上海世博会“城市未来馆”的改造,“再生”为中国大陆第一座国有当代艺术博物馆。 今年,上海当代艺术博物馆(简称PSA)举办的“电场:超越超现实——法国蓬皮杜艺术中心藏品展”是国内首次介绍法国蓬皮杜艺术中心藏品的展览。

在龚艳看来,“‘破圈’是综合性的,可以尝试的方式有很多,但内容才是核心。” 同时,博物馆不能孤立存在。 “如果博物馆的前端是艺术家,那么其作品的展示背后必然有一定的研究、收藏和普及教育。尤其是艺术批评的声音,对于机构和艺术家来说都是非常有利的。” ”。

如今,这座城市拥有大量的美术馆和展览。 龚艳认为,一种情况是,很多大型展会给人一种购买奢侈品的心态,觉得不打卡就不够时尚。 文化艺术应该带回更多的思考力,而不仅仅是讨论美不美的问题。 此外,博物馆还与第三方机构合作。 “通过合作互相学习很重要,不仅留下资本的痕迹,也留下文化的痕迹。”

上海当代艺术博物馆(PSA)展览海报

龚彦 上海当代艺术博物馆馆长

澎湃新闻:回顾上海当代艺术博物馆以往的展览,有建筑展、艺术家个案展、收藏展,还有“双双”、“绿色策展人计划”等多个持续展览主题。 这些展览如何构成PSA的基础? 展览系统?

龚艳:上海当代艺术博物馆成立于2012年,这座建筑之所以成为当代艺术博物馆,与上海世博会有关。 世博会是公共博物馆的早期雏形。 它让稀世珍宝从个人收藏家的“好奇之家”走向大众,成为文化传播的载体。 回到PSA,这座建筑本身就讲述了中国人自己发电的故事。 即使只是在码头上点亮十几盏灯,也是一个非常勇敢的尝试和声音,所以我们想把这个当时有意识的声音延续到现在,给城市带来新的能量。

上海当代艺术博物馆更像是一个关于想象力的迷你城市。 它欢迎各种形式的表达。 我们连接当代艺术、当代建筑、设计、声音艺术、社会戏剧等与感知相关的媒体,希望能够引发话题,引发思考,让每个来到这里的人都可以参与其中,共同建设城市。

沿着这个思路,我们无论是寻找艺术家还是策展人,都希望保持一定的前卫性和实验性。 我们的藏品不多,我们的优势,或者说我们必须做的,就是探索和发现。 无论博物馆有多大,博物馆都必须始终保持“走开”的状态。 工作人员还必须进行实地调研,不能处理二手资料的编辑和制作。 选择艺术家也是如此。

我们有周密、超前的展览策划,但展览体系没有规划。 而是通过一一独特的展览营造一种氛围,安抚都市人的焦虑和困难,提供一个交流、分享、共建的空间。 与其说是一个系统,不如说是一个独特的精神领域。

2021年“树,树”展览,爱尔兰艺术家约翰·杰拉德作品

澎湃新闻:2014年启动的“城市与建筑研究系列”是PSA的一个展览特色。 PSA也是中国第一家将建筑和城市纳入展览和研究类别的当代艺术机构。 让·努维尔、伦佐·皮亚诺、伊东丰雄等向观众展示了他们的成就,进而延伸到当地建筑与文脉的关系,推出了《公民城市》、《觉醒的现代性》等,建筑实践与当地建筑有何关联?上海与城市相连吗?

龚彦:这些都是以史为鉴。 了解西方社会在经历现代化并面临大都市转型和能源短缺等困难后如何向可持续城市发展。 西方清晰的发展脉络以及中国早期留学建筑师回国后的实践是否对今天的城市建设具有重要意义。 有什么灵感吗? 我们邀请建筑师分享他们对城市发展的见解,无论是个人的、宏观的、还是乌托邦的,每一个都是不可复制的案例。 比如,展览《让·努维尔:在我的脑海里,在我的眼里……属于……》打破了建筑展览的惯例,用近八小时的简单影片加上建筑师心目中的六种建筑模型。 让我们看到他对巴黎这座城市的爱与不甘。

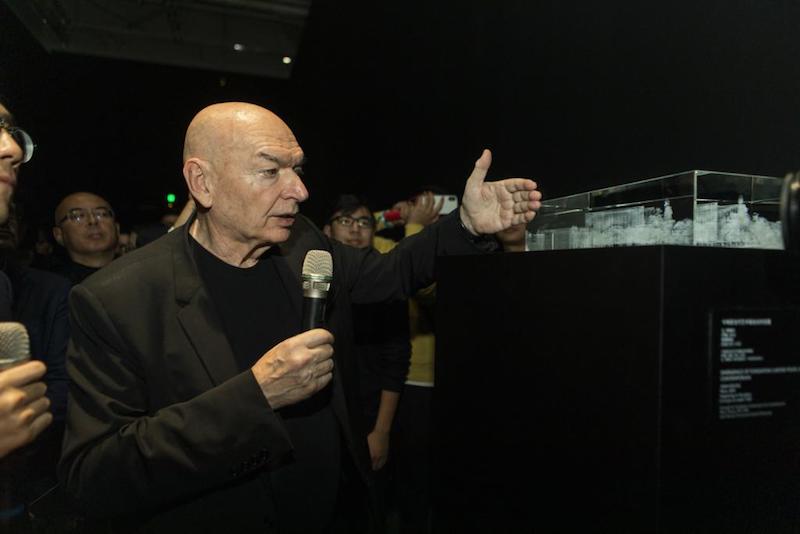

2019年11月,在“让·努维尔:在我心中,在我眼中……归属……”开幕式上,建筑师向公众进行了参观。

让·努维尔展览上的电影放映。

对一座城市的热爱是建筑师尤其需要具备的品质。 建筑物很难消除。 一旦形成,它们将保留很多年。 如果没有对这片土地、这座城市和居民的爱和责任,留下的将是一堆无法清除的钢筋混凝土垃圾。 另一个例子是尤娜(2015年当代博物馆举办“移动建筑——尤娜·弗里德曼”)。 他一生只完成了一栋建筑,那就是一所小学,但他在半个多世纪前就提出了这个想法。 他解决了“大楼的主人是谁?”这一核心问题。 他对城市的遐想,对建筑中抛物线等缝隙的思考,随着时间的推移不断给出新的启示。 还有石上纯也。 他思考建筑与自然之间的关系。 他从非常微妙的角度讨论了建筑如何消失在自然环境中,同时仍保持建筑最基本的功能。

2019年日本建筑师石上纯也个展《自由建筑》中的“森林幼儿园”模型

这些建筑展览并不是在建筑学校举办,而是在更综合性的美术馆举办。 我们希望更多的城市使用者能够看到资本、造型、材质和功能背后的思考,也希望建筑师的实践能够激发更多跨学科的交流,为城市更新发挥推动作用。

《觉醒的现代性——第一代毕业于宾夕法尼亚大学的中国建筑师》展览现场,2018年,摄影:蒋文怡

澎湃新闻:石上纯也的展览是上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金会的合作项目。 事实上,PSA与法国巴黎现代艺术博物馆、瑞士洛桑原生艺术博物馆、瑞士设计中心、伊夫·克莱因档案图书馆、哥伦比亚大学建筑研究中心、香港M+等都有合作.均达成战略合作。 这些合作是如何达成的? 是不是像宣传展览一样?

龚艳:合作是一个相互吸引的过程,而不是一个买东西的概念。 “相互吸引”的前提是,博物馆自身的学术定位能够清晰地向想要合作的机构表达自己想要什么,对方的藏品来到上海可能会产生什么样的化学反应。 只有双方共同注入内容、加入本土思维,才是真正意义上的合作。

例如,我们与卡地亚基金会的合作是基于我们对艺术和博物馆作用的相互理解,从而促成了2018年的“卡地亚当代艺术基金会:奇异风景”展览。 此次展览源于其30年的收藏。 我们还邀请了中国艺术家参加收藏展。 现在这些中国艺术家的作品已经成为他们的收藏。 从某种程度上来说,这也是一种文化的交流和推荐。

“为我画一面旗帜”“奇异风景”展,卡地亚当代艺术基金会、上海当代艺术博物馆

“树,树”展览将于2021年秋季结束,我们两家机构将联合邀请艺术家、哲学家、植物学家、园丁、田野摄影师等共同参与这一全球性话题的讨论,让市民了解彼此其他更密切。 “树”是一位既亲密又陌生的朋友。 虽然“树展”在卡地亚基金会已经成型,但当代馆和基金会的空间却截然不同。 我们在展览设计和空间叙事上进行了彻底的改变; 在艺术家的选择上,我们也希望呈现中国的艺术家。 换句话说,中国哲学对于“树”的态度是不同的。 本次展览微博转发量过亿,短视频浏览量近3500万次。 如此高的关注度说明这个话题具有可感知性和参与性。 我们也希望展览能够与这座城市产生联系。

“树,树”展览,展出法国植物学家弗朗西斯·哈雷的作品

“树,树”展览,展出巴西艺术家路易斯·泽比尼的作品

2021年与香奈儿文化基金合作推出的“新文化制作人”项目也值得期待。 他们希望我们提出的文化主张是紧迫的、有未来发展潜力的。 我们提出了两个主题:“工匠精神的复兴”和“活跃的建筑”。 这两个主题与PSA之前的研究相关。 我们希望通过更加国际化的舞台介入,放大我们的思维体积。

“复兴工匠精神”多年来一直是一个不冷不热的话题。 我们也做了一些调查,了解工匠的情况。 基本上我们可以看到所谓的三种命运:旅游产品、成为非物质文化遗产、奢侈品合作。 这三个条件都是被动的。 我们想通过颁奖和展览的方式提出话题,邀请一线工匠、艺术家、学者等介入,共同探讨机械生产环境下手工艺的价值,又可以在哪里发展? 中国目前的加工生产能力有目共睹,但设计想象力似乎仍然停滞不前。 每次谈到设计,我都会回到明式家具和文化怀旧……然而,我们能以什么态度和方式告别过去呢? 我们希望通过对工匠精神的反思,能够打开我们的思维。 两个选定的方案展现了两种完全不同的视角。 左靖和王彦之的方案是他们长期实地考察和实践得出的。 它慢慢地从一个领域扩展到形成一定的商业模式,而业务又反过来反馈研究。 ; 另外,吴悠和冯立行的策划让我们看到,工艺和艺术其实是同一个东西,工艺就是艺术家的日常生活。

丁丁漫画《全家福》中出现的所有角色

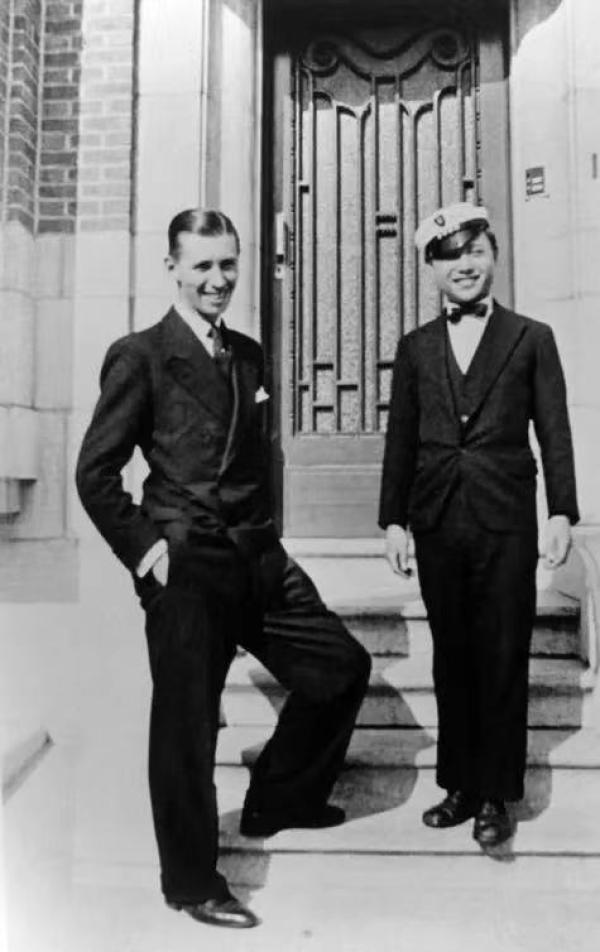

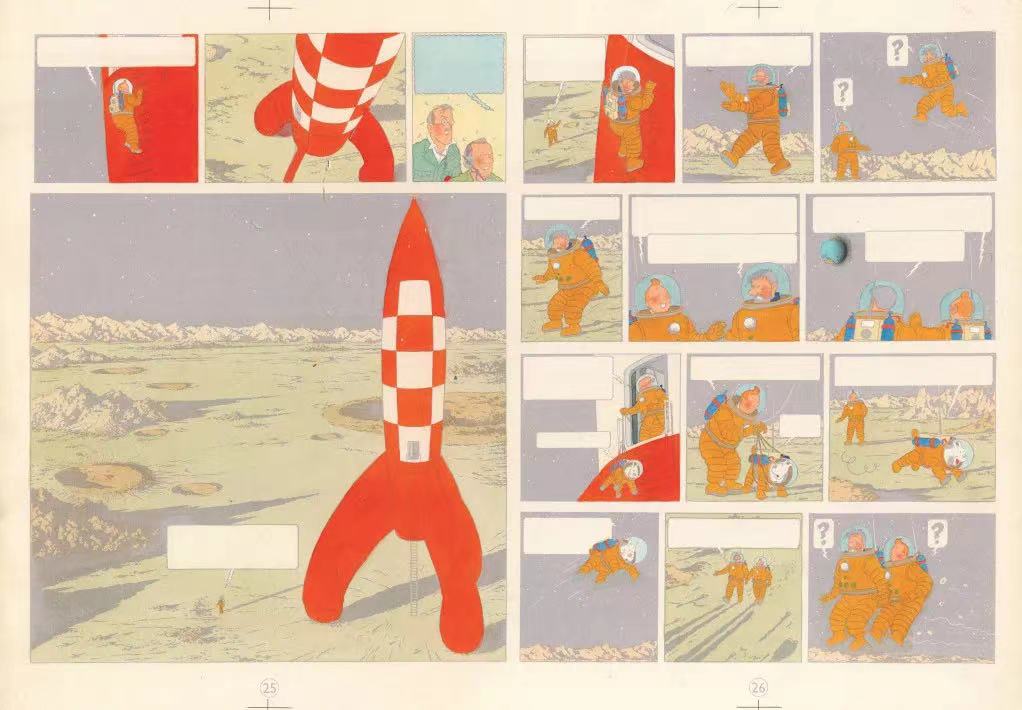

借展也是一种合作。 比如“丁丁与埃尔热”展览。 上海曾是木刻、漫画、连环画重镇。 在某些历史时期,它们都起到了非常重要的宣传作用。 但随着时代的发展,它逐渐没落了,如今很少有孩子谈论“三毛”了。 《丁丁》则恰恰相反。 他是一名记者,也是一个无国界的人。 他周游世界,经历有趣的经历,其中包括他对航空航天业的想象。 在加加林去天堂之前,他对于各种物种的情感,在现在的语言环境中仍然有共鸣。 本次展览从构思到得到埃尔热博物馆的响应,一共花了5年时间。 意识到的时候,遇到了疫情,出行受阻,沟通只能通过屏幕进行。 这也让我们想起了埃尔热和张充仁,他们是如何通过艺术建立起精神信任的,尤其是1981年,半个世纪后的重逢令人感动。

埃尔热和张充仁,1934 年。© 埃尔热博物馆

《丁丁历险记》-《月球探险》,1954 年。© Hergé-Moulinsart 2021

澎湃新闻:PSA的展览和活动很受年轻人欢迎,而且学术性也很强。 有人说,美术馆现在需要面对三类人:普通观众、专业观众和社区观众。 PSA如何平衡他们的关系?

龚彦:这三种人会互相转化、互相渗透。 PSA的受众群体相对年轻,可能还处于选择未来职业的时期。 也许通过展览,他们会对文化艺术产生兴趣,也许几年后他们就会成为专业观众。

我们期待专业观众的直接批评。 美术馆需要清醒、真实的存在。 如果大家都说它好,也许它就变得平庸了。 艺术博物馆不能孤立存在。 美术馆如果以艺术家为前面,展示他们的作品,背后一定有一定的研究、收藏和普及教育。 我觉得艺术批评是一个很大的缺失。 批评的声音对于机构和艺术家来说都是非常有利的。 这也是一种沟通的练习。 现在很多评论都过于简单粗暴。 艺术批评体系的构建是要思考如何打开彼此的话题,进行建设性的交流,而不是短暂的黑白定义。 事实上,所谓的普通观众也不容小觑。 有时候,当我们看到一些观众的评论或提问时,也会让我们的思路大开。

日本建筑师石上纯也指导他的个展。

还有在线的观众,这是不可预测的。 所有PSA展览都可以在线完整观看,因此即使您不在场,也可以通过互联网体验展览。 我们还要求艺术家获得一些视频作品的版权。 视频作品可在博物馆制作的小程序上完整观看。 不过,既然没有去,体验肯定会不一样,但也会产生一些意想不到的想法。

《梁绍基:蚕,我的蚕》手机全景展

与其从专业角度来划分受众,不如从人与人之间的关系来划分。 例如,我们有特别多的家庭观众。 祖孙三代人一起看展览,感受完全不同。 家庭内部可能会发生一场大争论。 这种身份上的代际差异也是艺术发展的体现。

澎湃新闻:在一些艺术家回顾展中,我们也会看到一些画廊的痕迹。 如何平衡美术馆与画廊的关系?

龚焱:现在艺术家、画廊、艺术机构之间的关系很难厘清,但凡事都有一个“尺度”,一开始就要树立明确的定位和目标。 美术馆必须是非商业性的、突出学术性的、给公民带来精神启发和享受的。 这是基础,永远不能改变。 但美术馆要实现展览,肯定需要多方支持,而画廊是很难跳过的一步。 想象一下,今天如果没有画廊的帮助,艺术家将很难生存。 美术馆的学术性应该是非常纯粹的。 它不能隐藏其商业目的,以学术为幌子。 这绝对不会持续太久。 只要一开始就想清楚自己的目标和界限,就不会有任何麻烦。

澎湃新闻:PSA还设有学术委员会。 会员如何工作?

龚艳:由于PSA涵盖的艺术门类广泛,学术委员会成员包括艺术家、建筑师、艺术机构管理者、理论学者等。

学术委员会每届任期三年,每届轮值主席一名。 最长任期为连续两届。 第一任轮值主席为冯远(中山大学传播与设计学院教授)。 他是一位图像分析学者,在任职6年的两届之后,第7年我们更新了学术委员会的成员。 现任轮值主席为费大为。 新成员包括艺术家林天苗、杨福东、克里斯蒂安·博尔坦斯基(已是“因此”)、建筑师马克·维格利、建筑评论家阮庆岳、学者刘青、哲学家鲍里斯·格罗伊斯。 两个学术委员会分别是当代博物馆的学术决策机构和博物馆的智库。 我们将就相关问题进行协商。

学术委员会成员来自不同文化背景、不同领域。 他们经历了这个年轻的博物馆没有经历过的事情。 让我们不要重蹈覆辙,尽可能轻装上阵,做更有利于未来发展的事情。 学术委员会成员也是非常直接的人,他们的提醒对于美术馆的发展具有重要意义。 比如美术馆要收藏作品,我们会把收藏清单交给学术委员会,在学术委员会的指导下进行推广; 再比如每届双年展主策展人的诞生,主题的磨练,甚至具体细节的打磨。 学术委员会将参与艺术家作品的评选。 包括文创活动,博物馆的文创目标是MoMA(纽约现代艺术博物馆)吗? 学术委员会也向美术馆发出了提醒。

2019年PSA首个藏品展《客人到来》在“开放仓库”呈现

澎湃新闻:PSA仍然是一个非常年轻的博物馆。 它成立仅9年。 如今艺术品的价格相对较高。 如何改进你的收藏?

龚彦:我们叫当代艺术博物馆。 收藏是必须的。 一方面给观众一个记忆点,另一方面记录中国当代艺术的发展并进行研究。 但我们的收藏之路非常艰难,因为没有收藏资金,目前的藏品只有176件(组)。 但从另一个角度看,当资金无法与市场竞争时,我们可以扩大文献收集,收集非物质文献,比如口述历史; 我们还收藏了一些艺术家的手稿和他们自己的展览历史。 事实上,每一个展览都像一个生命体。 当策展人提出概念时,录音就开始了。 之后,艺术家将为展览制作手稿并制作模型; 如何打造展览的全过程叙事? 策展人、艺术家和工作人员之间将会有很多沟通。 这些是隐藏文件,就像展览的思维导图一样。 我们将重点关注该记录的收集。 包括上海双年展的策展人,很多都是外国人,他们都有在小笔记本上做笔记的习惯。 然后,在每次两位数的会议结束后,我们都会询问是否愿意将这本小书留给我们收藏。 前任策展人非常慷慨,给我们留下了珍贵的小笔记本,里面有很多有趣的改动和零碎的记录。 我想这种文献的价值可能不止一部作品。 自1996年诞生以来,我们也在不断添加《上双》本身的文献,包括印刷材料和背诵的口述内容。 当藏品条件不再能够与历史更悠久的博物馆相比时,我们采取了自己的做法。 即使对于一个新开馆的博物馆来说,历史也可以从现在开始书写。

“浪涛——历届上海双年展文献及作品展”展览现场。

“波涛——往届上海双年展文献及作品展”中,张培力作品《同时广播》(2000年上海双年展展出)

澎湃新闻:上海有近百家美术馆。 一些私人美术馆举办国际大牌艺术家的个展,很受欢迎,但一些公共美术馆对学术展览的传播有限。 美术馆如何跳出圈子?

龚艳:在财力有限的情况下,展览本身非常重要。 用展览内容吸引观众是一切的第一步。 围绕展览内容,扩大讨论范围,邀请不同学科人士参与讨论,利用好社交平台,使展览延伸的话题产生社会效应。 这就是 PSA 正在做的事情。 另外我觉得出版也很重要。 从2019年开始,我们拥有自己的出版部门。 我们有专人挖掘展览背后的思想火花,打印出来,并与不同出版社合作出版。 比如《双双》等画册也已发行到海外,让世界知道中国有这样一个博物馆,关注什么样的艺术家和艺术类型,让人们更好地了解中国。

2021年上海双年展期间的“水文漫步”充分利用城市地理测绘技术,将35个城市水文节点植入1920年上海水系图,邀请观众和市民通过现场在历史水系留下印记。现场行走。 现在就跟随您的脚步,解锁虚拟站点。

同时,我们也尽力“占领”城市空间,不允许展览和活动只在博物馆内进行。 比如“上海双城”,我们做了城市项目,把展览带到了商圈、文化场馆等文旅场馆。 我们与上盛新院、新天地、嘉里中心都有合作。 同时,我们把艺术带到了地铁里,给上海地铁2号线、10号线的列车进行了涂装。比如在“树啊树”展览的时候,当你进入车厢时,你可以看到上面写着与树有关的诗。手柄,也有更直接的。 车厢上印着艺术家的作品,或者火车的天花板是亚马逊丛林。 当然,我们带来的不仅仅是作品,还有想法。 例如,展览“她:尼基·圣法勒与沉远”将她们的思想碎片带到了地铁中,最大限度地在公共场所展示观点和态度,而不仅仅是图式。

“树啊树”展览期间,与树有关的展览作品和诗歌装点了上海地铁10号线的车厢。

“破圈”需要时间和积累,不可能一招就能“破”。 你可能会依靠KOL或者明星来吸引关注,但我认为这只是暂时的,虽然你有明星粉丝,但你可能会因此而蒙受损失。 失去一些其他观众。 “破圈”是综合性的,可以尝试的方式有很多,但内容才是核心。

澎湃新闻:展览内容需要好的策展人。 如何培养自己的策展人和策展团队?

龚焱:策展人在展览中扮演着非常重要的角色,但目前这个角色还没有被充分认识到。 我们用了9年的时间让职能部门了解策展人对于展览的意义。 同时,我也感到,虽然上海美术馆的事业发展很快,美术馆数量已近百家。但是,一些职能部门对美术馆的认识还不够,或者说对美术馆的认识还不够。 、画廊和艺术博览会是模糊的。

美术馆当然不是一个商业机构,这是底线。 一个城市的“文化软实力”需要学术、市场、商业的同步发展。 不能只看艺博会的销量,而看不起票房不高的美术馆。 美术馆给城市带来的精神和思想价值超越了货币衡量体系。 只有有了艺术的滋养,才能有更有效的艺术市场。

学术界与市场的关系需要厘清,优秀策展人和策展团队的诞生也有其自身的文化规律。 策展不是技术活动,而是认知的升华。 策展人可能具有艺术史、社会学或哲学背景。 同时,他或她可以理解并进入艺术作品,而不是将作品解释为插图。 这需要长期的培养和深思熟虑。

“青年策展人计划2021”入选项目“无题演讲”(青年策展人:贾之寒、秦克纯)展览现场。 (展示中)

2014年,当很多美术馆和机构还在为艺术家颁奖时,PSA推出了“青年策展人计划”。 当时就觉得有这么多优秀的艺术家,需要有人把他们放在一起,串成一些有趣的东西。 叙事,或者谁能在市场和艺术家之间形成积极的壁垒,让艺术家可以纯粹做学术和研究? 策展人可以在这方面发挥很好的作用。 策展人也是公众与机构之间的桥梁。

“绿色策展人计划”启动以来,已有40余位策展人实现了展览。 我们也在一定程度上关注着他们的发展。 也有一些策展人没有成功。 他们的计划当时可能还不成熟,但他们继续努力。 ,现在做得很好。 我们希望以此打造年轻策展人的“人才库”,在其中我们可以看到他们的发展轨迹。 明年,是PSA建馆十周年,也是“青年策展人计划”九周年。 了解策展人面临的问题、对机构的新见解以及展览在未来可能发生的变化。

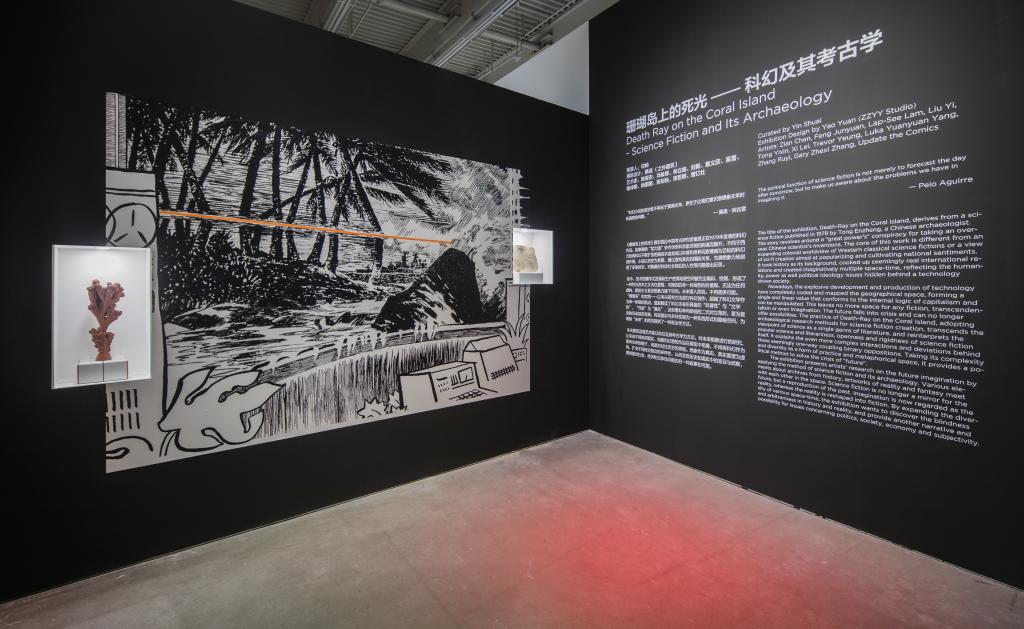

“青年策展人计划2021”入选项目《珊瑚岛死光》(青年策展人:尹帅)展览现场。 (展示中)

澎湃新闻:目前,上海一些美术馆推出了一些带进的“罐头展”、合作展,甚至签到展。 这不利于美术馆的长远发展。 那么有什么办法可以合作呢? Or how can art museums in Shanghai cooperate with world-class institutions?

Gong Yan: There are so many art galleries in our city, and we also need guidance in multiple directions. We must be able to see the richness of culture, and we cannot just see one possibility, let alone have the mentality of buying luxury goods. Go to an exhibition. But the current situation is that many major exhibitions give people the mentality of buying luxury goods, and they feel that if they don't check in, they are not fashionable enough. Culture and art should bring back more thinking power, not just discussing the issue of beauty or not.

There is nothing wrong with art museums organizing exhibitions of big-name artists, but they can use different methods to let the public know why big-name artists become big-name artists, rather than just seeing the result. Every artist who can be remembered by the public has his own way of success. How to completely and objectively display his development process and the changes that may be brought about by each choice is a challenge to museums and curators, and may also promote Artist introspection.

No matter which model of cooperation is based on, the important thing is to learn from each other through cooperation; the important thing is not to leave only traces of capital, but also traces of culture. It is unavoidable that there are still very few Chinese artists active on the international stage. Institutional cooperation is a good channel to introduce outstanding Chinese artists to the world.

Hussein Chalayan, "Later", Fall/Winter 2000 collection. Photography: Chris Moore. ("Hussein Chalayan: Archipelago" is on view)

The Paper: PSA's architecture tells the story of “Chinese people generating their own electricity.” How can PSA, as a public art museum, continue to speak out and build China's own contemporary art discourse?

Gong Yan: The public identity makes the contemporary museum's positioning and mission very clear. What we pursue is not box office, but we hope to bring a difference to everyone's lives through exhibitions, forums, educational activities, etc., and to see the world from another perspective. In the future, PSA will continue to analyze individual cases of artists, not only focusing on the creation itself, but also placing the artist in the context of the era in which he or she lives. For example, next year we will have a solo exhibition of two artists, Wang Xingwei and Geng Jianyi.

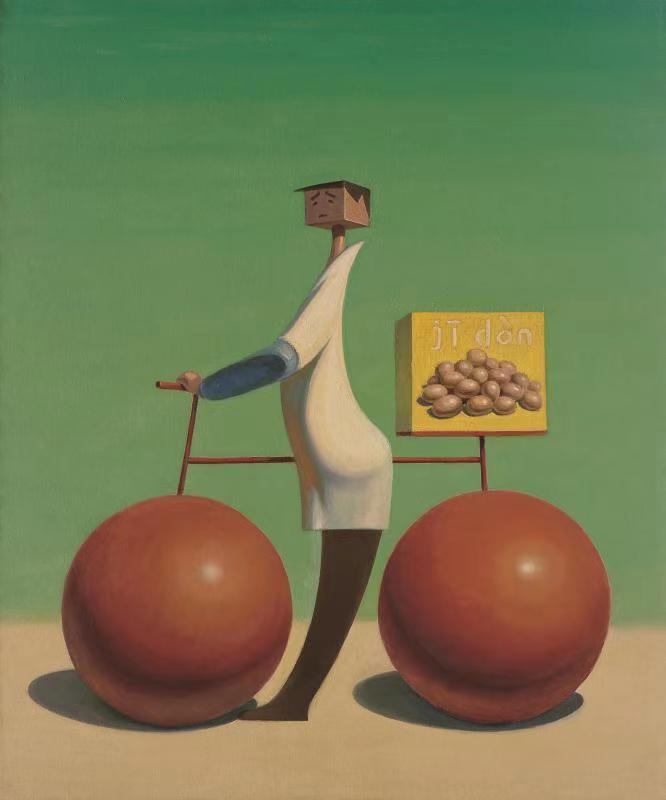

Wang Xingwei, "Untitled (Selling Eggs)", 2007, oil on canvas, 240x200cm, image provided by the artist and Galerie Urs Meile

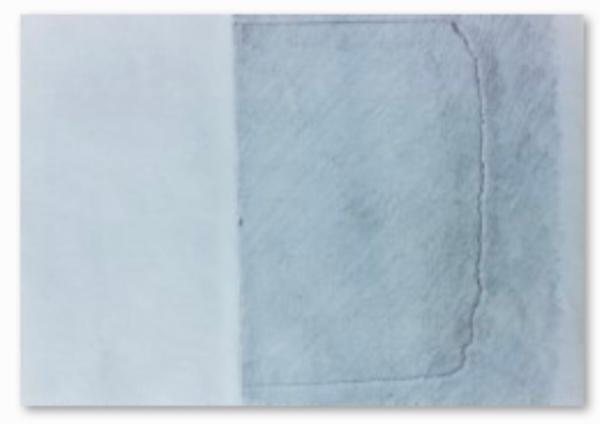

Geng Jianyi, "From the First Page to the Last Page (1)", 1995

The Paper: What are the future plans of Shanghai Power Station of Art?

Gong Yan: Future planning may require more connections. The art museum is the destination for the audience, but it is not the end. We hope that by getting here, viewers can connect to some other categories. For example, we proposed a topic for the exhibition, which may be related to science. When the audience is interested, we hope that they can continue to study, investigate and share in the scientific field; when the audience comes here, he becomes interested in natural plants, then we can also Direct him to the botanical garden. The art museum is an interface and a trigger that triggers the public to move in more directions.

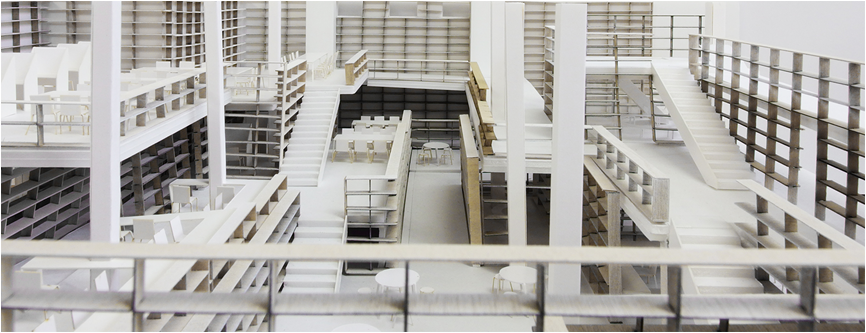

We will also have a bookstore opening in 2022, and its operating hours will be independent of the museum's hours. What the bookstore exports is not only products, but also cultural values and life knowledge. Our "library and document library" has also been waiting for construction permission. The library will be open to all citizens free of charge, and the document library requires reservation.What we want to do is not to be a standard accessory for the art museum, but to "cover" the art museum with books and ideas.

PSA future library renderings

The Shanghai Power Station of Art (PSA) is located on the bank of the Huangpu River.

Note: All pictures in this article are provided by Shanghai Power Station of Art.

上一篇:一周全球艺术展览精选

下一篇:上海君道艺术展览有限公司