2024-02-09 艺术市场

浦东美术馆下半年首场重磅展览——“时间的轮廓:大都会艺术博物馆的大洋洲艺术与遗产”近日正式开幕。

提到大都会艺术博物馆,有人会想到人头牛雕像、梵高的静物画、来自中国的瓷器,或者每年五月以盛大的时尚派对MET Gala开幕的时尚主题展览。 而这次与浦东美术馆合作的展览带来了国内观众相对陌生的大洋洲艺术。

曾有业内人士坦言,从文物、艺术展览到音乐、戏剧表演,国内观众更喜欢欧洲艺术,尤其是古典艺术,很多主办方更愿意引进这样的文化产品。 浦东美术馆的展览或许可以让观众从另一个窗口观察世界的丰富多彩。

国内观众偏爱欧洲艺术?

国内观众对欧洲艺术的偏爱有迹可循。 不久前刚刚结束的上海博物馆“全国美术馆馆藏展”,参观人数超过42万人次,创下了国内博物馆付费展览参观人数的记录。 随后,东艺美术馆“波提切利与文艺复兴”展开幕,宝龙美术馆“西方人物画400年”展出。

舞台表演也是如此。 中国版《歌剧魅影》近期备受关注,法国版《罗密欧与朱丽叶》也即将上演,门票已迅速售罄。

即便同是欧洲艺术,国内观众还是有喜好的。 在“国家美术馆藏品展”上,梵高的《长草与蝴蝶》最受欢迎。 中国团队在展览之初坚持要展出梵高的作品,最好是家喻户晓的《向日葵》,但因巡展刚刚结束未能如愿。2021年将展出《日出·印象》在上海不到三个月,“莫奈与印象派大师展”接二连三。一位策展人曾表示,国内观众对印象派更为熟悉和喜爱,“名作的推出更能激发观众的兴趣。 “

《长草与蝴蝶》吸引了众多观众(摄影:赖新林)

“这些作品出现在教科书上,知名画家在历史上屡屡被提及。” 曾3次参观上海博“国家美术馆藏品展”的市民陆奇说,虽然自己“对艺术一窍不通”,但听到拉斐尔、伦勃朗、梵高这些名字,一定会去看他们。 “它们是世界历史的一部分。事实上,我们所学习和了解的世界历史都是以欧洲为主线相连的,当代艺术形式和生活方式也大多受到欧洲的影响。”

另一位文化和博客爱好者胡先生将这种偏好概括为“理解”。 “欧洲古典艺术大多是具象的,比如油画中的人物、花草,即使不知道背景故事,也能看出画的像不像,表情是否自然,比例是否合适不符合现实。”

留在“上海”,看更丰富的世界

“除了中国自己的文物,国内观众更喜欢欧洲艺术,尤其是古典艺术,但世界上有很多精彩的文明,我们也应该去关注。” 内容是主要焦点。 即使在上海这个国际文化交流频繁的城市,高质量的其他文明展览和表演也不够多。 三位来自新西兰的毛利艺术家现场表演的视频引起了喜欢音乐的观众陈飞的注意,“比如音乐,别说大洋洲、南美或者非洲,就是北欧音乐,我也只能欣赏在上海国际艺术节上。”

浦东美术馆与纽约大都会艺术博物馆联合举办的大洋洲艺术收藏,为观众打开了了解世界的另一扇窗。 胡先生印象最深的是来自所罗门群岛的一件胸饰:一个圆形的白色巨蚌底座,上面用海龟壳雕刻出花纹。 作为一名创意设计师,他在时尚和家居产品中多次看到类似的设计。

是鱼吗? 它是一只鸟吗? 还是宇宙?

“我以为海龟壳上刻的是一条鱼,镂空的部分是鱼鳞,也很佩服这种抽象设计的精细程度。” 不过,通过大都会艺术博物馆大洋洲艺术馆馆长玛雅·努库的讲解,胡先生了解到这个图案不是鱼:叉底是一只翱翔的军舰鸟,当地人敬仰强大的攻击力; 被误认为是鱼鳞的是跳跃的海豚。 一件小小的首饰,展现了当地居民眼中的天空、大海和大地,是他们眼中朴素的宇宙。

“看来我的结构太小了。” 胡先生感叹,“我们现在的很多文化活动,总是以欧洲文艺复兴以来的艺术为经典,但是世界那么丰富。比如在中国之外的几个文明古国,如果我们能够有系统的、高质量的展览一定会让人们大开眼界。” 也有业内人士表示,高质量的展会需要对主题进行系统深入的研究和国际资源配置能力的开放。

上海场馆能做什么?

以大都会博物馆为例。 世界著名博物馆大多以收藏和展示世界文明为重点,而且不局限于一个时间和一个地点。

浦东美术馆馆长李敏坤介绍,大都会艺术博物馆是非常好的合作伙伴。 本次展览让观众足不出户就能看到大都会博物馆的藏品。 “大都会博物馆很少举办国际巡展,这是第一次在上海举办展览,十年前在中国只举办过一次。” 她表示,浦东美术馆不应只关注深受中国观众喜爱的西方绘画和雕塑。 艺术是多元的,有大家喜欢看的,也有观众看不懂的。 通过展览来宣传它是博物馆的使命和责任。 此次展出的大洋洲文明新奇有趣,对现代艺术产生了深远的影响。 为什么不把它们展示给中国观众,让国内观众对世界有更丰富的了解呢? 艺术教育和艺术推广不应受某些思维的限制,我们的理念是开放的、包容的。”

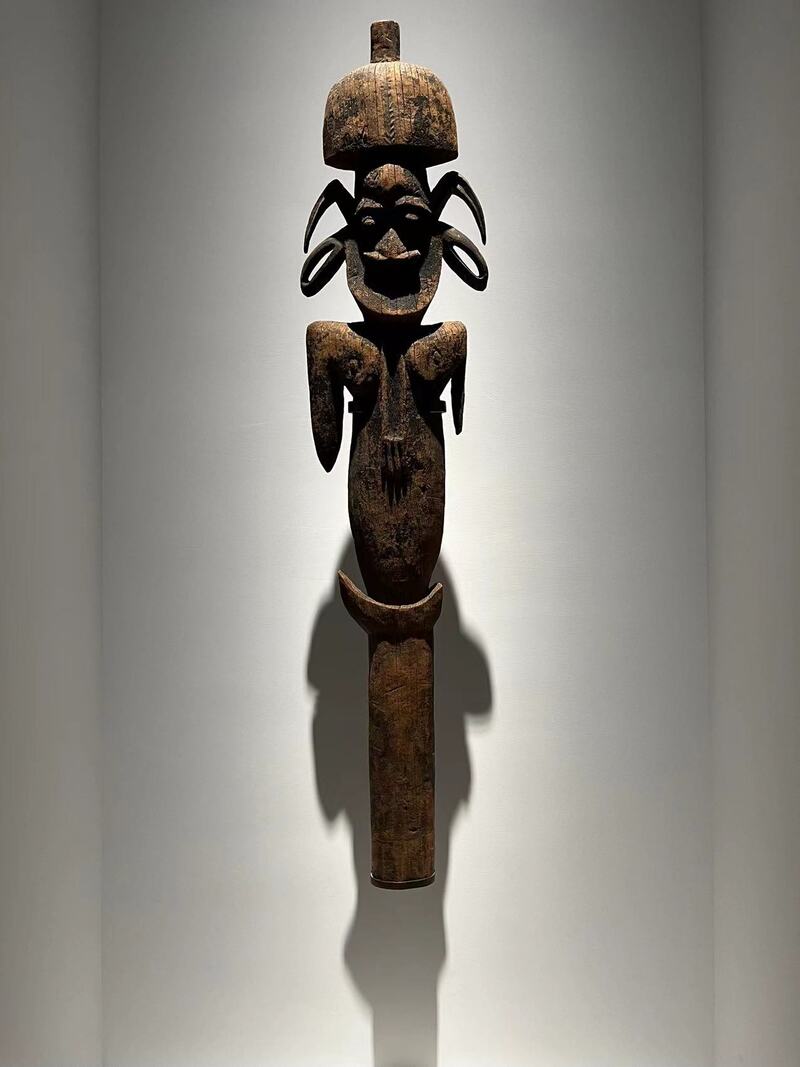

独特的耳朵形象让人联想到三星堆的铜像

陆奇对这个展览的兴趣还在于不同文明之间的相似之处。 新喀里多尼亚的屋顶装饰,人物头戴壶形帽,两只巨大的耳朵,用来聆听先人的声音,“这让我想起了三星堆的‘顺风耳’铜像。 “ 四足宴碗让他想起了商周时期的青铜鼎。

据了解,未来不同文明的对话互鉴将出现在上海的展览中。 上海博物馆馆长储晓波曾表示,未来与世界对话的展览,不仅会引进海外收藏的藏品,还会选择上海博自己的藏品与国内其他展品同时展出。博物馆,“这是一种对话,而不仅仅是倾听。”

走出浦东美术馆,“大师六百年:蒂森-博内米萨国家博物馆精品展”巨幅海报与“时间的剪影”并列。 胡总感叹,观众可以在上海欣赏到更加多元丰富的展览。

上一篇:印象主义与象征主义绘画之辨

下一篇:李津随心所欲想画就画