2024-03-14 艺术展览

艺术家葛晓红的《语境》系列作品以二维码的形式表达了中国文化的不同发展阶段。 作品贴有《宁波泥金漆》、《四书五经》、《青铜研究》等大量书籍书脊,并组成书籍二维码,观众可扫码进入预设的在线门户。

在信息技术飞速发展的今天,“扫描二维码”这个简单的动作早已成为人与人之间沟通的一部分。 通过二维码,艺术家不仅呈现了艺术形式的抽象美,还与观者进行了互动。 它同时将人们与古代农业文明、现代工业文明和信息文明联系起来,向观众呈现了艺术与科技融合下的“古代与现代”的融合。

在中国传统艺术中,流派、画种、画家群体的有意划分,有时会在不同艺术类型之间形成无形的障碍。 在互联网环境下,网络共享等理念有助于打破传统艺术相对封闭的发展环境。

技术作为介入因素,不仅与综合材料绘画艺术融为一体,而且促进了多种艺术的融合。 如何运用科技手段和科技材料助力当代艺术的发展? 当代艺术家在混合材质绘画的探索中,为我们展示了艺术与技术结合的发展方向。

与国画、版画、油画、雕塑等传统绘画类型相比,混合媒介绘画的出现打破了单一媒介材料的壁垒。 近年来涌现出许多善于运用混合媒介绘画的艺术家。

2009年第十一届全国美展开始为综合材料绘画设立专门展区,并正式将其作为一个独立的艺术门类。 2011年,混合材料绘画与修复艺委会主办“回望中国——纪念1911辛亥革命100周年综合美术作品展”。 本次展览汇集了多幅代表重大历史题材的主题混合材质绘画作品。 这些作品具象、抽象、意象或半抽象的艺术语言,充分展示了中国当代艺术语言和形式的变化,为艺术材料与技术的结合提供了新的创作思路。

我国关于艺术与科学共同发展的讨论从20世纪初就开始了。 新文化运动时期,文艺界觉得传统绘画有太多缺点,主张学习西画,试图用科学的西画来改造中国画。 这种思潮在一定程度上改变了民国时期中国画界的风格追求。

改革开放后,科学家钱学森在不同场合多次主张艺术与科学的融合,主张发展思维科学研究,将美学、文学艺术与科学思维体系融为一体。 进入新世纪后,倡导科学与艺术结合的呼声再次高涨。 以清华大学主办的与艺术和科学相关的学术活动为代表,学校通过汇聚世界各地的艺术家和科学家进行学术讨论和艺术创作,推动艺术和科技的发展。 融合。 艺术不仅可以促进科学的发展,还可以为科学家提供精神上的安慰和指引。 科学家的工作也为艺术的进步提供了重要的知识支撑和技术保障,也为艺术研究提供了逻辑严密的研究方法。

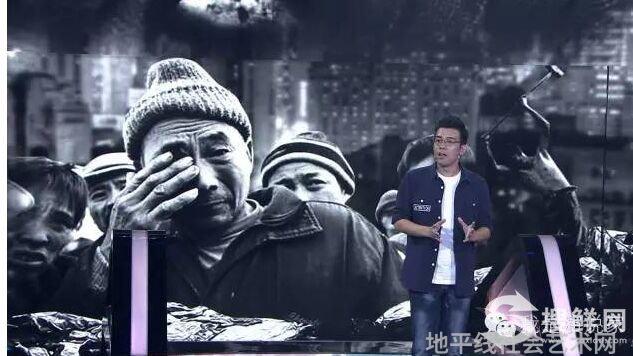

借助科学技术,中国综合材料绘画艺术的边界不断拓展,辐射的区域也越来越广。 同时,它也被注入了一定的中国传统艺术精神特征。 整体来看,中国综合绘画在传统基础上展现出现代活力,也印证了传统文化在新时代文艺高质量发展中的重要作用。 在艺术与技术的融合中,混合材质绘画对艺术边界的拓展体现在:“古代与现代”、“心灵与物质”、“边界与表面”之间的探索。 葛晓红的“语境”系列作品体现了“古今”的交融。

中国艺术精神强调用艺术创作达到“心”与“物”的统一,让人们回归自然,以艺术的形式实现内在的精神和初衷。 艺术家孟禄丁表示:“‘原宿’系列是我将创作回归自然的尝试,所以我用机器排斥‘人’,让机械的力量自发地产生一种抽象的语言。我所追求的机器的力量‘,是一种非常纯粹的自然力量。就像在大自然中一样,我们看到的山河都是由自然力量形成的。” 可以看出,孟禄丁的《缘素》系列作品是以一种“非人工”的机器来进行创作的,并且在创作的过程中,赋予了机器理解自然的能力,并且利用机械的“力量”,追寻宇宙自然的“道”。 该系列作品的图案多为圆形,代表循环和开端,体现了中国传统道教“生生不息”的思想。 孟禄丁对“心”宇宙之道的探索通过艺术手段外化为“物”,使其产生不同于真实本质的“心”性。

在中国当代综合材料的发展中,艺术家借助科学技术,拓展了综合材料的“边界”和“面貌”,突破了传统绘画材料的“边界”,创造了新的“面貌”。 ”的艺术,并建立新的视觉语言秩序。 艺术家于望波创作的“碎纸机的记忆”系列作品打破了各种艺术形式的界限。 碎纸机切碎的碎纸与矿物颜料、颜料和风化土壤混合,使碎纸产生砂粒。 风化后的效果是,色彩不均匀地分布在碎纸和风化的泥土上,呈现出综合的艺术面貌。 孟禄丁2007年创作《诗》,作品中的艺术语言是书写的。 颜料从画面中央喷出,仿佛即将爆发。 他试图打破传统绘画的常规,以夸张的抽象形式激发兴奋。 人们的视觉感官。 在“朱砂”系列作品中,孟禄丁运用隐喻性、指向性的创作方法,将“朱砂”这一中国传统文化元素作为一种开放的符号,试图以艺术的方式融入文化意蕴,呈现出新颖的艺术面貌。

综合材料绘画离不开现代科学进步的背景。 科技改变和丰富了人们的思想和审美观念。 科学技术的进步有时会将艺术家从艺术工作坊中解放出来,让他们有更多时间思考和表达某些艺术理念。

上一篇:每个人都有一个艺术梦想

下一篇:奥运文化艺术沙龙成功启动