2023-12-18 艺术展览

国家博物馆《书说尊》展览现场(摄影师心瑶)

一个展览只展出一件文物,却充满看点。

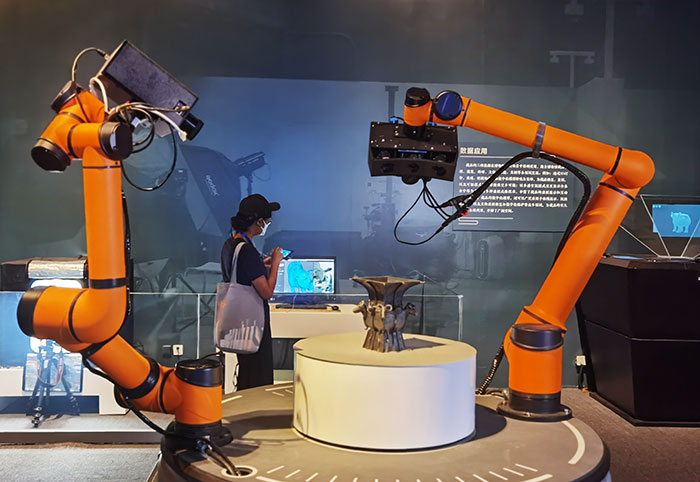

近日,国家博物馆“书说犀尊”展以馆藏错金银云纹铜犀尊为例子,拉开了国家博物馆高清展示中国古代文物展品的序幕。通过数字方式收集。 展览于5月30日在国家博物馆北馆16号馆正式对公众开放。

作为国家博物馆收藏的重要代表性文物,西汉铜金银云纹铜犀尊具有很高的历史价值、文化价值、审美价值、工艺价值和时代价值。 金银混合云纹铜犀牛像,形制为犀,器为造像。 其栩栩如生的形象,是犀牛在古代中国生活的有力证明。 对研究中国古代生态环境和历史地理具有重要意义。 尊形器物发展演变的时代特征。

本次展览虽然展出的文物只有一件,但观众在观展过程中不会感到单调乏味。 从展览的五个单元中,尚器形、巧工巧匠、灵犀于心、智于万物,展览通过一系列数字化手段,探寻犀牛造像的制作过程,以及文物在造型、纹饰、铸造工艺等方面的细节和观察,都表现得淋漓尽致。 有观众表示,这次终于看懂了文物背后的“门道”!

展厅还原了犀牛尊被发现时的情景(摄影师心瑶)

看点一:智能导游解说习尊肚子里还有宝宝?

1963年1月11日,陕西省兴平县斗马村村民用锄头挑土时,不小心挖出一个灰陶大瓮,瓮中有一头铜犀。 犀牛背上有盖,内藏其他器物17件,包括铜镜、带钩、锉刀、花贝等,大部分为西汉器物。 有鉴于此,专家认为,这具遗骸的陪葬品为西汉时期。 通过对比发现,犀牛像的造型、纹饰和制作工艺与战国晚期的一些文物十分相似。 因此,有专家认为,犀牛雕像可能是战国时期的遗物。 发掘现场周边没有其他考古发现,推测这尊犀牛雕像可能是因战乱或其他原因被草草掩埋。 这也为犀牛的起源蒙上了一层神秘的面纱。

在展厅入口处,参观者可以领取手机大小的智能导览。 在这款智能导游的帮助下,观众无需操作。 智能导游每走近一个解说点,就会自动感知并解说对应文物细节的音视频内容,实现走到哪里、走到哪里的展览体验。

智能导游为观众带来全新的观影体验(新耀、拍照亭)

图为智能导游机屏幕显示内容。 观众可点击扫描展示柜中犀牛出土的复原场景,并查看犀牛腹内其他17件文物的介绍。

看点二:借助先进科技,可以看到肉眼无法观察到的犀牛内部结构和物质机理

在中国古代,青铜也被称为“黄金”、“吉祥金”。 这一称谓不仅与青铜器的本色有关,更体现了青铜器在中国古代社会生活中的重要地位。 古人在长期的实践中创造出精湛的青铜器铸造和装饰技艺。 犀牛雕像在地下隐藏了数千年,当它重新出现在人间时,已是斑驳沧桑,全身锈迹斑斑。 借助先进的检测技术,我们可以看到犀牛雕像肉眼无法观察到的内部结构和材料机理,从而一窥中国古代青铜器铸造的高超水平,尤其是著名的黄金和银饰工艺。

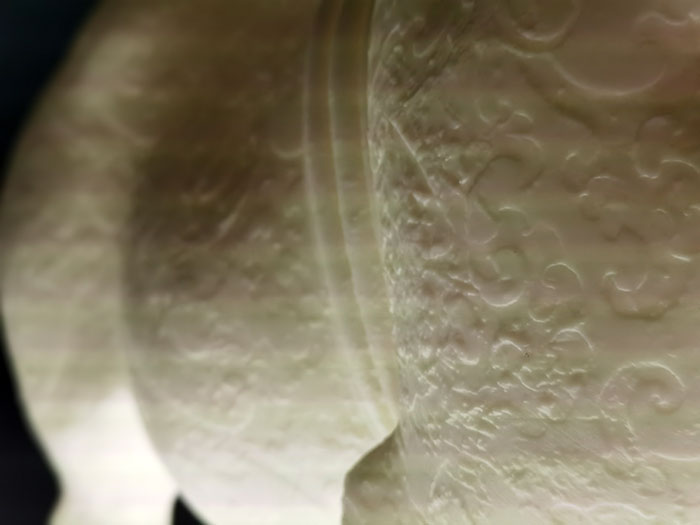

犀牛尊表面精美纹饰机理(心瑶摄影)

为确定犀牛雕像的铸造工艺,文物工作人员使用X光探伤仪进行多角度拍照,发现犀牛雕像身体多处、头部、四腿均有铸造垫片同样能量的X射线穿透了雕像的墙壁。 由此可推知,头部及四足均有盲芯,为犀牛尊为扇铸法铸造提供了佐证。 犀牛身与四肢为一体铸造,盖与流管分体铸造。 犀牛尊表面的凹凸装饰机制也在铸造过程中完成,为上面的金银交错装饰提供了基础和衬托。

看点三:透过展墙上的小孔,可以看到让犀牛雕像熠熠生辉的金银装饰工艺

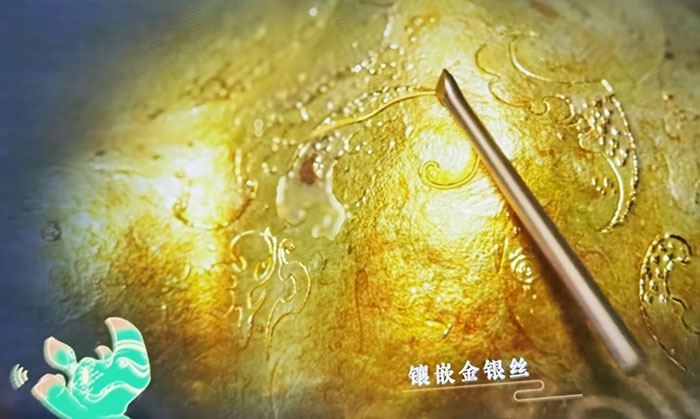

金银错,又称“金银错”,是一种具有中国特色的青铜器装饰工艺。 这一工艺充分利用金银较好的延展性和夺目的金属光泽,“绘”出千年不褪的精美图案。 犀牛尊的表面纹饰优雅流畅,极其华丽,是金银工艺的绝佳呈现。

透过展墙上犀牛雕像表面的小孔,观众可以看到让犀牛雕像熠熠生辉的金银交错装饰工艺(余冠辰摄)

金银装饰工艺细节(摄影师心瑶)

金银装饰工艺细节(摄影师心瑶)

透过展墙上犀牛雕像遍布表面的小孔,观众可以非常直观地看到这一复杂金属装饰工艺的具体细节和外观。

看点四:数字逻辑证明犀牛之美

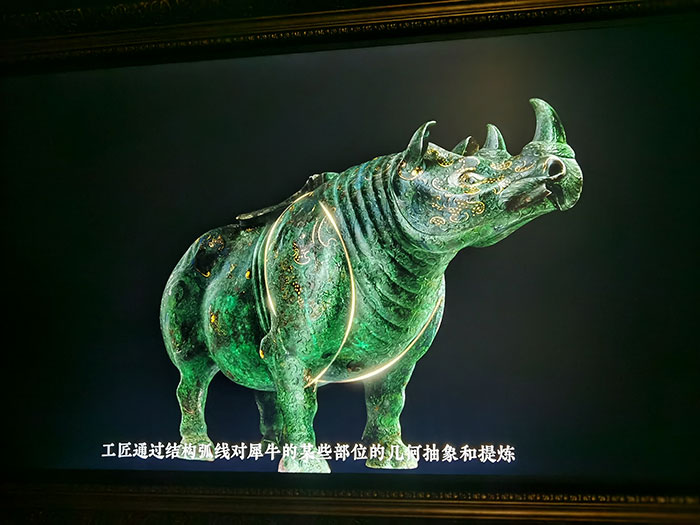

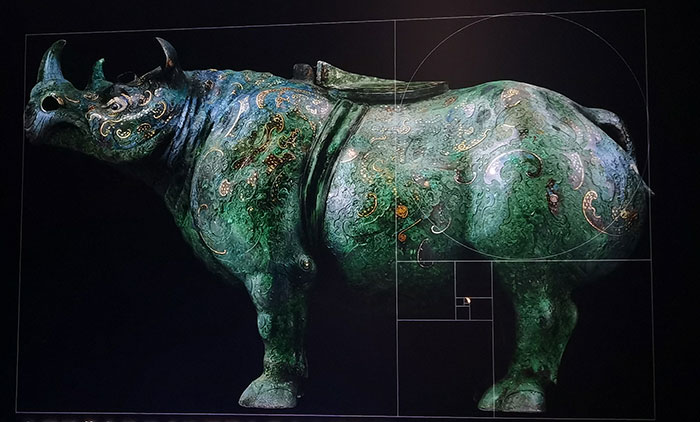

金银云纹铜犀牛雕像凝固了两千多年前中华大地上犀牛最美的瞬间,塑造了那个时代少有的犀牛勇猛忧郁而又狡猾灵动的形象. 对自然状态的长期深入观察和再现,以及对犀牛造型的抽象提炼和艺术重构。

铜嵌金银云纹犀牛尊(新耀摄影站)

工匠通过结构弧线将犀牛某些部位的几何图形抽象提炼,以简单的笔触打破珠子的黑色。 与此同时,犀牛尊的脑袋微微向左前方抬起。 这种变化打破了对称带来的呆板和呆板,这种设计也满足了在犀牛尊的右脸颊上加装导流管,让器物上下颠倒的功能需求。 酒的功能与动物特有生命力的体现得到了巧妙的统一。 研究人员将其放入数学模型中发现,犀牛雕像的很多部分的比例都符合黄金比例,犀牛雕像的曲线和轮廓也有其内在的数学逻辑,符合斐波那契螺旋系统,这也是事实。 一定程度上,从各个角度揭示了犀牛尊之所以赏心悦目。

透彻感知、智能融合,智慧国博建设初见成效

近年来,中国国家博物馆着力推进智慧国家博物馆建设,积极应用大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等最新信息网络技术。 在提升等方面不断进行新探索,不仅为观众充分享受高水平精神文化产品提供了更多可能,也为博物馆行业高质量发展开辟了无限空间。

国家博物馆数据管理与分析中心主任、高级工程师李华彪(右一)现场为观众答疑解惑(摄影 欣瑶)

展览现场(余冠辰摄)

在国家博物馆数据管理与分析中心主任、高级工程师李华彪看来,透彻感知藏品的第一步是实现藏品的数据采集。 目前国家博物馆三维馆藏文物主要采用高精度非接触式扫描仪完成模型点云数据的采集,通过精确的纹理贴图完成模型的高清贴图。 在此基础上对文物三维模型进行渲染,最终形成渲染级、浏览级、研究级、复制级数据资源,满足不同层次的数据需求。

国家博物馆文物3D收藏过程展示(摄影师心瑶)

3D打印(摄影台鑫耀)

此外,藏品三维数据还应用于博物馆的各个场景,助力博物馆藏品管理、展览展示、科学研究、文物保护、社会教育、文化创作等领域的发展。 例如:通过3D打印,可以将藏品数字化模型高速便捷地转化为实物,为藏品修复、复制、可触摸科普展示提供更多可能。

国家博物馆可视化综合运营工作平台(摄影台鑫耀)

可视化运维是智慧博物馆的关键技术之一。 2022年,国家博物馆率先建成博物馆综合运营平台,实现博物馆关键要素从物理空间到数字空间的映射。 作为智慧博物馆的缩影,展厅可视大屏围绕实时定位、热信息、参观轨迹、热门展品、环境指标五个主题,实现感知、分析、智能融合人、物、环境等数据,为实现展馆动态运维、保障文物安全、优化展览环境、提升展览体验提供有力的数据参考。 此外,观众与每件展品的互动、获取知识点的效率、满意度等也实时呈现,真正让观众成为展览的一部分,为建设智慧博物馆赋能。

展览现场(余冠辰摄)

(邰心耀/撰稿,部分图片及内容由国家博物馆提供)

上一篇:艺术展览及展馆不妨大胆做网红

下一篇:清华美术硕士毕展开幕展示学术成果