2023-12-19 艺术展览

如果我们去火星会是什么样子? 人除了感知自然,还能如何感知自己? 人类和所有生物如何面对共同的栖息地,如何面对共同的危机?

澎湃新闻获悉,“2022亚洲数字艺术展”近日在北京时代美术馆开幕。 在华丽的作品中,观众需要进入艺术家用天马行空的想象力所创造的世界。

展览现场,作品《黑洞捕捉瞬间》

“亚洲数字艺术展”自2019年起已举办三届,本次展览以“地球飞船”为主题,围绕地球生态的探索展开数字艺术的想象,以沉浸式的方式呈现数字艺术领域体验和动态互动。 美妙的想象力。 展览设有太空、地球生态、社会科学和智能设备四个主题展厅。 40多件作品来自10多个国家和地区的80多位艺术家和艺术团体。

在这些作品中,艺术家将生态艺术与数字相结合,利用数字技术引发观众对人类命运共同体的更深入思考,同时也给予观众无限想象的科技与艺术幻想。 展出的数字艺术作品以AR、VR、生态艺术、人工智能、科技装置、CG技术等数字艺术手段为媒介。

梦想家重新构想的新世界

在这些数字作品中,观众必须发挥天马行空的想象力才能进入艺术家的世界。 美国电影制片人兼导演马特·沃尔夫的电影《地球飞船》讲述了1991年八位梦想家在一个名为生物圈2号的自我复制地球生态系统中度过了两年的故事,记录了面临危及生命的生态灾难的人们的日常生活。 这个有点离奇的极端环境故事既是一个警示故事,也是一个充满希望的教训:一小群梦想家如何重新构想一个新世界。

马特·沃尔夫的《地球号太空飞船》

展览展示了有机土壤中植物栽培的环保实验模拟装置。

展览第一单元延续了“地球飞船”引发的对新世界的想象以及对人与自然关系的探索。

名为“我们的大象穿过田野和沼泽”的作品是投射在墙上的虚拟程序。 AI控制的大象在虚拟胶囊空间中行走、徘徊。 热带雨林的镜像倒映在大象的移动周围,镜像随着大象的移动而实时消失。 在这个作品的另一部分,观众可以在展厅中使用iPad在展厅空间中寻找虚拟大象。

这里用到了“房间里的大象”这句谚语。 近两年来,大象频繁离开栖息地,向北方和人类中迁徙。 作为一种生命,大象会不断探索和理解自然的过程。 我希望我们在讨论科学技术的时候,能够从有限生命的角度出发。

展览作品《我们的大象穿越田野和沼泽》

在另一件作品中,希腊艺术家西奥·特里安塔菲利迪斯 (Theo Triantafilidis) 在虚拟玻璃罐中微观地展示了各种生命形式。 动态图像中,可以看到一群蚂蚁在忙碌。 他们将易碎的紫色泥土堆积成一个他们可以称之为家的结构。 这座建筑里长出的花草组成了整片森林。 它们向各个方向分枝开花,吸引嗡嗡作响的蜜蜂授粉和繁殖。 图中的蜗牛和粪甲虫作为猎物,帮助螳螂和蜘蛛形成了这个微型动物生态系统。 它们的狩猎姿势似乎是在索要零食。 除了不能自给自足之外,封闭的玻璃容器还旨在模仿脆弱生物群落的所有必要的自然循环。 在昆虫的嗡嗡声中,水族箱不断地适应营养物质、激素、湿度和温度的波动。 艺术家利用这些数据仔细监测实验的复原力和熵,体现了作者对环境恢复悖论的思考。

希腊艺术家 Theo Triantaphilidis 虚拟玻璃罐中的微观生命

数字艺术品总是有华丽的设计。 《失控的边缘》是一套实验性的3DMG动画,结合了动作捕捉技术和Mandelbrot Set算法,让舞者与混乱无序的Mandelbrot Set进行互动和舞蹈,徘徊在“失控的边缘” ”。

《失落的边缘》

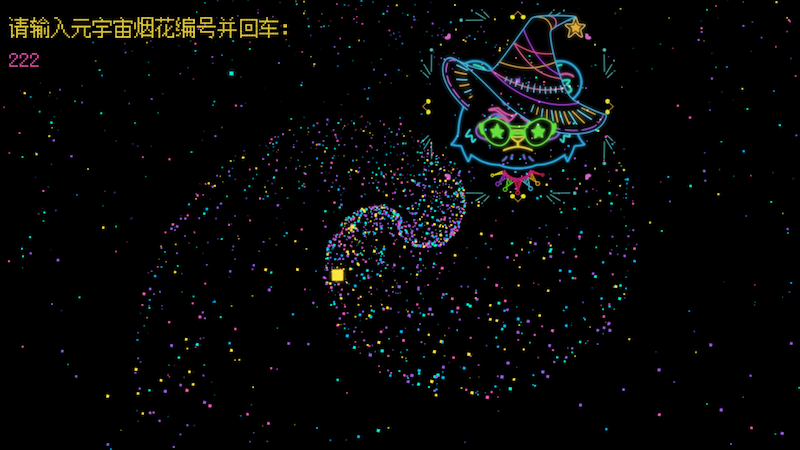

烟花是炸药的艺术运用,是一种传统习俗和文化精神。 展览中呈现的“元界烟花”项目将传统节日与科技艺术相结合,采用众创互动算法艺术的形式,让大家在元界中燃放烟花,庆祝中国传统节日。 在“元界烟花”项目中,参与者拥有的每一朵烟花都是由算法生成的独一无二的作品。 所有参与者持有的烟花最终组合成一件大型艺术作品。 作品——《烟花宇宙》。 《烟花宇宙》是一件大型互动数字艺术作品。 元宇宙中的每一位烟花拥有者都是该作品的共同创作者,并参与该作品的每次展览。 宇宙中的每一个星球(像素块)都对应元宇宙烟花库中的一个烟花,可以通过烟花编号进行检索。 烟花将在烟花对应的星球上播放并点燃。 永无休止的数字烟花表演。

《烟花宇宙》

如果我们去火星

“我们去火星吧!” 2020年7月23日,我国利用长征五号遥四号运载火箭成功发射我国首次火星探测任务“天问一号”探测器,开启火星之旅。 而人类移民火星后又会过上怎样的生活呢?

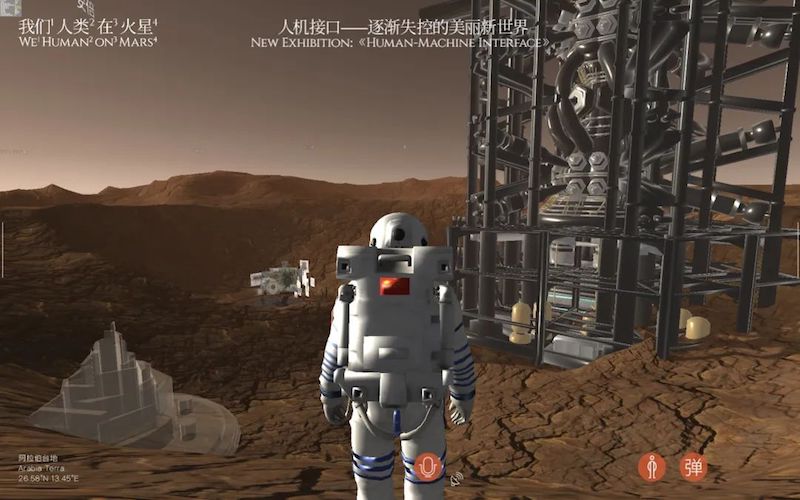

此次展览中,“火星上的我们‘人类’”是由中央美术学院设计学院发起并策划、宋协伟院长担任学术主持的线上展览平台。 它是第一个使用三维技术构建多人游戏场景的游戏。 个性化体验的在线展览。 该项目假设了一个真实存在但从未经历过的火星场景,探索虚拟星际移民环境中自我意识、存在危机和文明进化的可能性。

中央美术学院设计学院发起并策划的“火星⁴上的我们‘人类’”

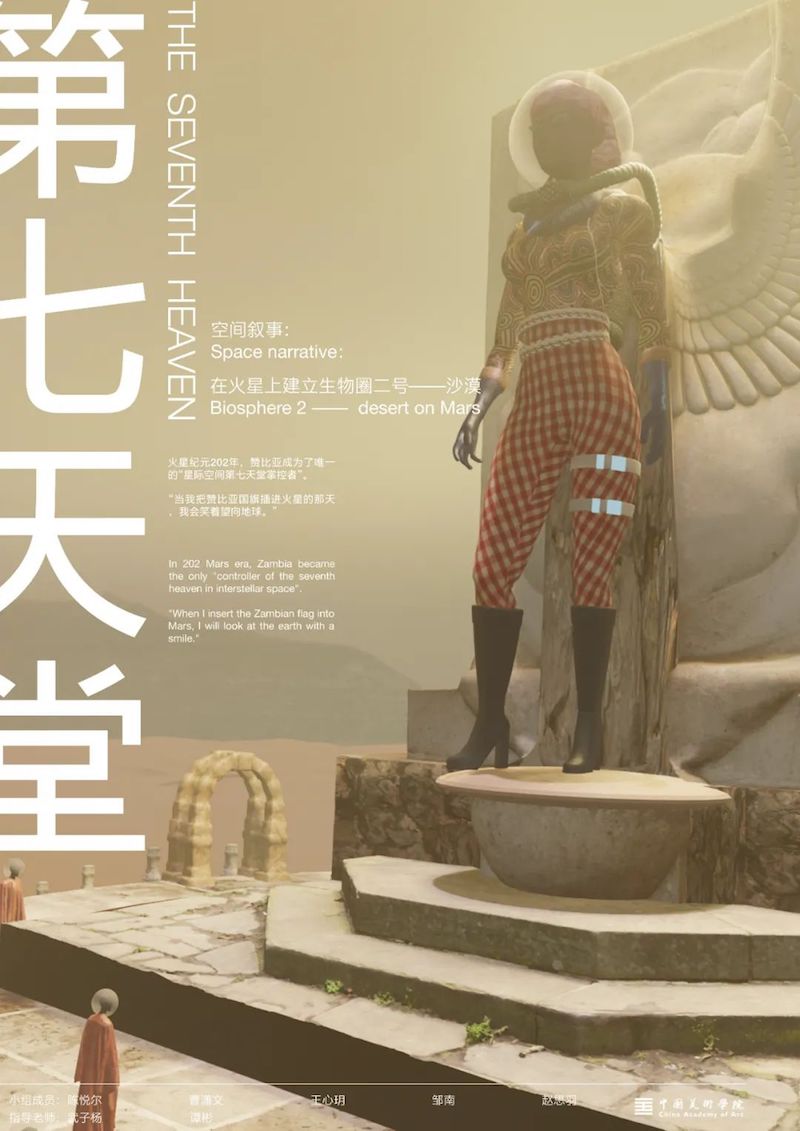

概念短片《第七天堂》呈现了更为直观的“火星生存处境”:火星年202年,第三世界国家打破现有世界格局,成功建立了以赞比亚为首的火星生态系统。 故事从新火星人为纪念开创太空梦想的祖先而建造的一组纪念碑开始。 其纪念碑群主要包括地下城市、生态制氧系统、地上界面、陵墓群、人形纪念碑等。 它涉及火星计划、“葛兰西纪念碑”概念、模拟生态环境等领域,展示了一个全新的生命体系和世界。 图案。

“七重天”

我们如何艺术地想象黑洞。 在一幅名为《黑洞捕捉瞬间》的作品中,艺术家用高速旋转时抛出的颜料勾勒出黑洞的轮廓。 艺术家Fabian Oefner还擅长通过高速摄影诠释自然,探索宇宙、时间与空间、虚构与现实的界限,捕捉爆炸、机械、混合流体、化学反应和声音振动的瞬间。 创作过程就像一个科学实验。 他的作品具有艺术张力。

共享同一栖息地,面临共同危机

移民火星当然是一个遥远的梦想,但我们无时无刻不在感受着地球的变化。

艺术家将我们的栖息地理解为一个我们并不孤单的地方:我们与无数远近的人类同胞、其他生物和机器共享它。 我们的福祉建立在这些生物活动所创造的氛围之上,这是不可分割的,但却是我们共同的命运。 《共享栖息地-看不见的土地》是一款动画和移动应用程序。 该项目的研究对象集中在那些看似平常但从人类角度来看很容易被忽视的事物——地衣。 事实上,它们在自然环境的演变中发挥着先锋作用。 通过规划和构建沉浸式动画和增强现实应用,我们可以向观众展示这个微小事物的世界,并希望唤起人类对生存栖息地和生物多样性的关注。

《共享栖息地——看不见的地方》

和微小的地衣一样,所谓的废弃能源是指水、风、光等可再生能源。 使用过程中,储能问题也会造成能源浪费。 解决能源浪费问题是可再生能源利用面临的最大问题。 在《游牧垃圾能源收集计划》作品中,“垃圾能源”被视为牧场。 参考哈萨克牧民按季节在牧场之间迁徙的传统,设计了一种废弃能源收集方法,解决全钒可再生能源发电问题。 氧化还原液流电池的特性使得发电设备能够依赖自然季节、天气甚至昼夜进行游牧式采集。 在需要收集废能的地点移动使用。

《Nomad废弃能源收集计划》

较小的纸团总是被丢弃和忽视。 一方面,纸球体现了人类中心主义下对植物的漠视。 人类本能地揉皱纸张以隐藏他们认为肮脏、肮脏或隐私的信息。 废纸团里包裹着带有荧光标记的原始生命体——藻类。 从外观上看,它就像一个裹着污物的纸团。 艺术家利用生物激光扫描仪从不同通道扫描纸团,输出多幅图像。 纸团和里面的藻类发出荧光,打破了“看不见”的界限,让所有隐藏的信息变得清晰起来。 这样,我们就可以完成人类对肮脏的私人物品的惯常思维向原始而美好的生命力的转变。

“辉煌而可怕” 发光藻类和纸团的组合。

互动装置《我们,至高无上》的整体场景布置在房间的一角,透过LED屏构成的虚拟窗户,我们仿佛能看到自己的后院。 桌上的电视不断播放着由雨林场景和商业广告组成的视频。 当观众坐在躺椅上,试图仔细观看和识别影片时,背后的LED屏幕就会被触发,AI实时计算出的雨林将取代原来的画面。 随着国际金价上涨,干涸的雨林、污染的洪水、流离失所的难民不断出现又消失。 但坐在躺椅上、被“啤酒”和“可乐”包围的观众很难注意到这一戏剧性的场景。

创作者希望通过装置艺术的语言创造更高效的叙事体验,启发更多人了解其背后潜在的、共同的危机。 让叙事和经验成为社会与气候变化问题之间的有力纽带,从而真正为改变雨林和原住民的命运做出努力。

《我们,至尊》

人造景观看似美丽的自然奇观,但这些图像是由人工智能生成的,利用新兴的图像合成媒介将人脸融入到对污染和气候变化的真实描述中。 该系列强调地球状况与人类思想形成影响之间的联系,例如,随着工业活动使地球变暖,各种形式的北极冰就是根据这种联系建模的。 在这些改变的形式中添加人脸凸显了人类与其环境之间的密切联系。

《人造景观》

感知的自我

除了感知自然之外,人们如何感知自己?

过去三年,我们共同经历了COVID-19。 2022年6月,澳门首次爆发重大新型冠状病毒疫情,大部分设施、经济活动、娱乐设施不得不暂停或关闭。 社会上不可避免地会出现失望和困惑。 艺术家郭家俊也首次被隔离医学观察。

“作品展示了一张供我进行医学观察的床位,上面放着酒店的台灯,旁边放着我最喜欢的零食,模拟医学观察时的场景。上方安装了投影仪,将展厅上方的天空投射到画面上。”让室外环境与室内设备进行互动,让我们思考一下外部空间与内部空间、环境与灵魂的关系。 郭家军介绍。

郭家俊根据酒店隔离和医学观察创作的作品。

回顾东方历史上对“梦”的研究和解释,对梦的讨论不仅成为哲学研究的课题,而且还被用作心理治疗的方法。 治疗者引导主体进入自己的梦境,并不是要成为“对症下药”的医生,而是要激发主体打开心灵的能力,唤起自身的自愈力,面对自己。

展览中的很多作品都聚焦于对梦想的探索。 增强现实互动装置《梦腔》是策展人杜新辰邀请李阳合作的一项技术,利用梦境作为一种治愈技术。 他们在“雷电学院”的线上虚拟平台上展开了实验性的创作尝试。 整个网络空间已经成为意识符号的聚集地,从主楼虫洞般的纪念碑,我们的虚拟化身从入口落入一个由梦境画作而成的洞穴; 对于占据空间的奇异梦境生物来说,梦境洞穴的本体将公共意识编织到了其中,而公共意识也反向催眠了梦境机器。

增强现实交互设备“梦腔”

作品《梦境可视化:脑机梦境绘画》通过梦境阶段(REM阶段)的脑电数据算法设计,实现了梦境抽象艺术的可视化。 在日常生活中,观众还可以通过脑机梦境绘画系统进行脑机互动绘画,将个性化的脑电信号转化为独特的艺术品。

《梦境可视化:脑机梦图画》

作品《胎耳》是一款基于虚拟生物智库系统的实验交互装置。 摄像头捕捉参与者的耳朵,利用图像识别技术提取特征,并与工作创建的数据库进行匹配,生成初始胎耳。 结合交互测试结果,最终将生成一个由参与者物质生活所特有的意识形态产生的虚拟生物。 生命——胎耳。 胎儿耳朵的形状会因参与者在互动测试中给出的不同答案而发生变化。 每一个问题和答案都与这个生命体息息相关。 测试结束后,胎耳已完全成形。 它可能会变形,甚至变回原来的样子。

《胎耳》

据悉,该展览由中央美术学院副院长邱志杰和中央美术学院实验艺术学院教师陈宝阳创作。 吸引了来自中国、希腊、澳大利亚、意大利、俄罗斯、韩国、德国等13个国家和地区的艺术家和艺术团队。 近千件作品参加展前评选。 决赛中展出了40余件作品。 展览将持续至2022年11月13日。

下一篇:没有了